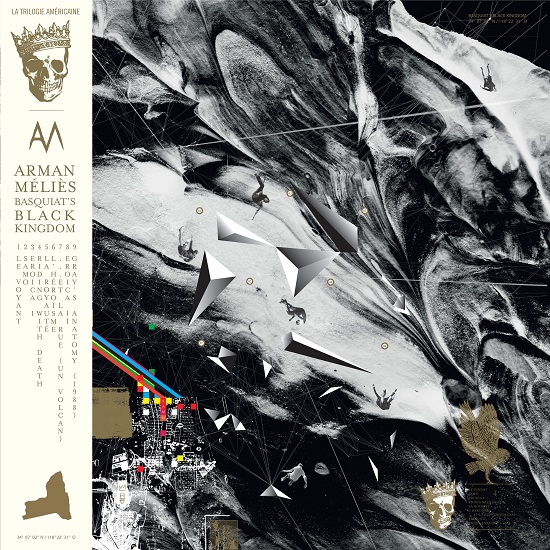

Arman Méliès – Basquiat’s Black Kingdom

Royal Bourbon Records

2020

Fred Natuzzi

Arman Méliès – Basquiat’s Black Kingdom

Après dix ans de travail, Arman Méliès nous offre enfin la version finale du Basquiat’s Black Kingdom, en tant que second volet de la trilogie américaine initiée par Roden Crater en mai dernier. Arman Méliès l’a peaufiné, remodelé, construit et reconstruit, ajouté et retiré des parties, nommé et renommé, joué et rejoué jusqu’à atteindre une certaine forme de perfection. En effet, Basquiat’s Black Kingdom est sans doute l’album ultime de Méliès, un voyage sonique et onirique à l’intérieur de la création d’un artiste fascinant, Jean-Michel Basquiat et en parallèle de sa propre création. Comme pour le Roden Crater qui suivait les créations de James Turrell, c’est le « royaume noir » de Basquiat qui est ici mis en exergue. A l’Arizona désertique de Turrell s’oppose le bouillonnant vertige de l’urbanité de New-York, voyage tourmenté par des émotions majuscules qui s’inscrivent en grand sur les toiles de Basquiat. Et Arman Méliès de s’y engouffrer comme le vent dans un canyon, à 200 à l’heure, dans les ombrages et les tourbillons de la création artistique. Roden Crater, c’était la création humaine et celle de la nature qui s’imbriquaient. Ici, c’est la création humaine et les émotions de la psyché qui s’entremêlent, fusionnent et explosent sur la toile ou dans la rue, racontées par un Méliès en pleine éruption sonore. Car autant Roden Crater était synthétique, électronique, planant et aventureux, Basquiat’s Black Kingdom est fièvreux, cinématographique, post-rock et avance dans l’urgence pour mieux révéler, exposer. Sentiments accrus, exacerbés, explosion tellurique de violence ou repli existentiel, tout dans ces morceaux reflète un état d’âme, une émotion, un acte de création ou de modification de l’existant, un voyage.

Basquiat’s Black Kingdom, comme l’avait expliqué Arman dans son interview, est un projet ancien, totalement instrumental, qui avait déjà été incarné dans une poignée de concerts. On retrouvait ses différents complices et amis : Mathieu Pigné à la batterie (et quelle présence !), Darko à la basse, Matthieu Forest (ex Radiosofa comme son camarade Mathieu P) et Renaud Rozner (qui faisait partie de l’aventure eNola où officiait Arman) aux guitares, Julien Noël ou Pacôme Genty (Erevan Tusk) aux claviers. Autant dire que ça envoyait du bois ! En studio, on retrouve tout ce beau monde autour d’Arman, sauf Darko et Pacôme (les pauvres !). Brillamment enregistré et mixé par Antoine Gaillet (M83, Julien Doré, La Maison Tellier, OMOH …), ancien d’eNola lui aussi, et masterisé par Benjamin Joubert, le disque proposé aujourd’hui est puissant, tripant, haletant. La patte Méliès est reconnaissable entre mille. Le volcan a explosé et les coulées de lave brûlante recouvrent tout, comme un gigantesque feu d’art(ifice). En neuf morceaux, l’album lui-même est un sommet, un grand-huit artistique, une folie furieusement mélodique.

« Le Voyant » débute le voyage et déjà l’intensité est au rendez-vous. On retrouve le Méliès admirateur d’Ennio Morricone, associé au post rock et aux guitares brûlantes. Tout au long du disque, on pensera ici ou là à John Barry, Sunn O))), Godspeed You Black Emperor !, Mogwai, Earth ou Neurosis. Les saillies sont multiples, à l’image des œuvres de Basquiat, et les neuf minutes à tiroir du morceau reflètent les fulgurances artistiques et insondables du graffeur. La mélodie de « Samo », nom qui était la signature de Basquiat et de ses amis à ses débuts, avance dans l’errance avant de devenir intense, soutenue par des murs de guitare d’Arman et de Matthieu Forest et une batterie percutante, inventive et inspirée de Mathieu Pigné (comme tout au long de l’aventure). Le titre prend le temps de contempler avant de rempiler dans la folie créatrice. « Eroica I », aérien, fait le lien musical avec Roden Crater et sert d’aire de repos, en regardant la toile du même nom qui, elle, lie la mort de Warhol et la symphonie de Beethoven du même nom. La mort, il en est question avec « Riding With Death », une des dernières peintures de Basquiat avant son décès. Un titre magistral, à multiples couches, empli d’émotion. On n’est plus au coeur de l’oeuvre de l’artiste, on passe au-delà, on l’accompagne, puis on entre à nouveau dans son histoire, comme un commentaire d’immortalité. La création artistique survit aux tourments de l’existence, elle reste là, éternelle.

Le gros morceau de Basquiat’s Black Kingdom s’étire en 20 minutes et trois titres. Quand on demandait à Basquiat quels étaient ses sujets de prédilection, il répondait « La royauté, l’héroïsme et la rue ». Ce sont donc les titres de ces morceaux. Les deux minutes, calmes et apaisées de « La Royauté » rappellent un peu « La Fugue » que l’on trouvait sur Echappées Belles Vol 1. Atmosphérique à souhait (et pivot de l’album), on y retrouve le son familier de Méliès. Les triturations électroniques (discrètes) semblent essayer de trouver une fréquence où les différentes créations seraient mêlées les unes aux autres. Une mise en abyme du disque en quelque sorte. Retour au mur de son avec « L’Héroïsme », admirablement construit avec son ralentissement inattendu en cours de route (sinueuse). Un grand moment, intense et jouissif. Saluons tous les musiciens qui ont fait un travail éblouissant sur ce disque. « …Et La Rue (Un Volcan) » ravira les fans par sa parenté avec « Le Volcan, Même » sur Vertigone qui avait emprunté le thème de ce morceau. Le titre, plus cinématographique que jamais, est en tension permanente, comme un sous-texte à l’expression artistique magnifiée par les mélodies à la guitare. L’urgence de sa dernière partie renvoie aux plus belles heures du post-rock. Nouvelle pause avec « Eroica II » et nouveau lien thématique avec Roden Crater car plus contemplatif, comme si la création était en train de rassembler ses forces. « Gray’s Anatomy (1988) » démarre avec douceur, retrouve les beautés acoustiques et tranquilles des premiers Méliès, peut-être pour mieux revenir à l’enfance de Basquiat, lorsque sa mère lui avait offert ce livre d’anatomie très célèbre et sans doute à l’origine de son œuvre. Puis flash forward en 1988, année de sa mort, où la guitare reprend ses droits. Le rythme s’accélère progressivement, le coeur bat plus vite, les émotions enflent, puis s’étiolent et se suspendent, avant de brusquement s’éteindre.

Basquiat’s Black Kingdom est un album incroyable. Deuxième volet de la trilogie américaine, il explore les grands espaces de la création picturale d’un artiste. Contrastant avec l’Arizona ouvert de Turrell, le New-York de Basquiat est un royaume sombre et fermé que l’on défriche à grands coups de guitares tranchantes comme autant d’ultimes déclarations artistiques. En même temps, c’est une porte grande ouverte à l’expression de Méliès, comme un volcan en éruption. Sans chant mais avec guitares électriques et acoustiques, banjos et synthés, Arman Méliès laisse exploser son génie de créateur et pousse encore plus loin son envie d’explorer, se révélant derrière un autre créateur qu’il admire. Peut-être que Laurel Canyon en janvier prochain, dernière étape de la trilogie, finira d’asseoir Méliès comme le génie musical qu’il est. En attendant, Basquiat’s Black Kingdom se déguste les oreilles ouvertes et le son poussé à fond.

https://www.facebook.com/armanmelies/

Pochette et photos: Yann Orhan.

Cette chronique est comme BBK incandescente, brillante, avec des mots aussi bien choisis que les accords de guitare d’Arman et ses acolytes. Et plus on l’écoute cet album plus constamment nous brûlons. Merci beaucoup.

Un grand merci pour ton commentaire qui me touche beaucoup.

Belle chronique, en effet ! Un album qui se délecte écoute après écoute^^

Très belle chronique, qui résonne d’autant plus après avoir entendu la version in vivo de Riding ou Le Voyant, tout de rouge vêtus, à l’Espace Cardin.