Pharamond – Orbis Tertius + Naturalis Historia (+interview)

SynGate

2014 / 2018

Frédéric Gerchambeau

Pharamond – Orbis Tertius + Naturalis Historia

La chronique qui s’ouvre maintenant va être – pour le meilleur ! – d’une nature un peu particulière du fait de la nature un peu particulière aussi du musicien concerné, Pharamond. Car Pharamond de son vrai nom s’appelle Sylvain Mazars. Or, le Sylvain Mazars en question est l’un des blogeurs parmi les plus réputés dans le domaine de la Berlin School. Et puisque Sylvain Mazars nous fait l’amitié dans son blog Encore d’un lien vers Clair & Obscur, je m’empresse tout naturellement de lui rendre la politesse en bas de cet article. Ceci posé, l’équation, passionnante devient celle-ci : Sylvain Mazars, qui a interviewé rien moins que Edgar Froese, Hans Joachim Roedelius, Robert Schroeder, Manuel Göttsching ou encore Suzanne Ciani, pour ne citer que ces immenses musiciens-là, est-il à la hauteur quand il devient Pharamond ? Certes, on ne peut pas demander à un amoureux de la musique électronique (car de toute évidence Sylvain Mazars est d’abord un amoureux de la Berlin School) de se mesurer au génie d’un Edgar Frosese qui a posé les bases de cette musique. En revanche, et c’est déjà énorme, notre Sylvain Mazars hisse sans aucun problème son double Pharamond au même niveau qu’un Alpha Lyra ou qu’un MoonSatellite, deux excellents musiciens français qu’il a également interviewés.

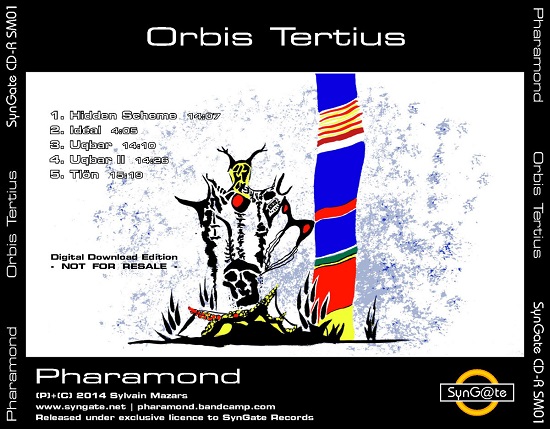

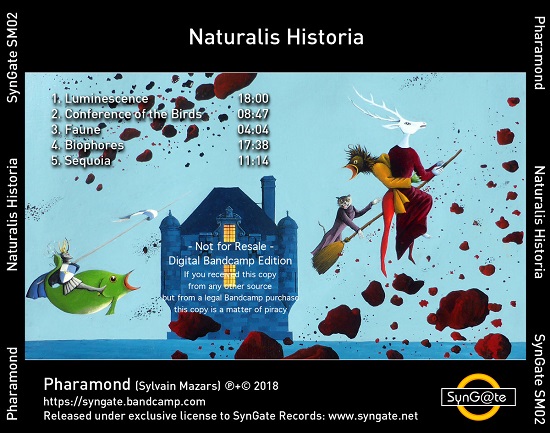

Là où la situation devient même cocasse – et vous allez voir là que je ne vous cache vraiment rien ! – c’est que Sylvain Mazars s’est offert le luxe, et certainement aussi le grand plaisir, d’interviewer Kilian Schloemp-Uelhoff, le patron de SynGate, qui édite ses albums quand il est Pharamond, et Lambert Ringlage, le patron de Spheric Music, qui a édité Catvaratempo, mon dernier album, en duo avec Bertrand Loreau ! Que le monde de la Berlin School est donc petit… et sympathique ! Mais revenons-en à Pharamond qui, en tant que Sylvain Mazars, a eu la grande gentillesse de m’envoyer ses deux albums, et non pas simplement le dernier, je me permets de le souligner. Comme je vous le disais plus haut, c’est en fin connaisseur de la Berlin School que j’ai écouté les deux opus de cet autre spécialiste en la matière, Orbis Tertius, sorti en 2014, et Naturalis Historia, paru en 2018. Et je me suis totalement régalé ! Mais je me dois de bien préciser les choses, le style des albums de Pharamond étant un peu particulier, ce qui fait par ailleurs tout le sel de ses productions. Disons qu’il y a en réalité deux styles bien distincts et imbriqués dans la musique de Pharamond. Il y a le style de Pharamond en mode très grand fan de certains grands maîtres de la Berlin School et le style, pour le coup, parfaitement personnel de Pharamond. Et tout l’art de ce musicien est de naviguer d’un style à l’autre, voire de les entremêler, toujours avec un savoir-faire admirable et pour notre plus grand bonheur d’auditeurs.

Dans son premier style, Pharamond illustre brillamment les paroles d’une des plus fameuses chansons de Pascal Obispo, « Si j’existe, c’est d’être fan. » Et Pharamond en connaît un sacré rayon en matière de Berlin School ! Alors, ses musiques sont abondamment agrémentées de citations musicales empruntées à des albums, des groupes ou des musiciens au top du panthéon du genre. On peut ainsi facilement reconnaître à certains moments l’influence flagrante de Michael Hoenig, de Kraftwerk, de Christopher Franke, de Peter Baumann ou d’Edgar Froese. Dans un des morceaux de Naturalis Historia, il y a même une recréation, appelons ça ainsi, d’épisodes marquants du Tangram de Tangerine Dream. Non seulement il n’y a rien à redire sur ces emprunts flagrants, cela fait partie à part entière du genre récent de la Berlin School, mais en plus Pharamond effectue ses emprunts avec science et amour, et c’est un délice de reconnaître ici et là des réminiscences des albums qui ont bâti la légende de l’Ecole de Berlin. J’ai par ailleurs récemment chroniqué ici même le Space Watch de Nomad Hands où Olivier Briand emploie pareillement et avec un art identique l’emprunt flagrant des bons moments d’albums célèbres de la Berlin School. Comme je le disais, cela fait partie du genre, tout comme cela fait partie intégrante du rock ou du blues de revisiter les standards. Pas de problème, surtout si c’est effectué avec un esprit de respect et de gratitude. Un exemple parfait de ce premier style est « Biophores », qui se trouve dans Naturalis Historia. En fait, « Biophores » est, en 17 minutes 38, un excellent condensé du savoir-faire musical, indéniablement très impressionnant, de Pharamond, tous styles confondus.

A côté de ce premier style, il y en a un second, très différent et tout à fait personnel, où Pharamond fait preuve d’une superbe originalité et s’éloigne dès lors de l’influence des maîtres de la Berlin School, et même tout simplement de la Berlin School. On a alors la nette impression que c’est le Sylvain Mazars d’avant la période Pharamond qui remonte à la surface, un Sylvain Mazars se rappelant souvent de ses cours de piano, de son goût pour la construction de belles mélodies simples et efficaces. Mais parfois, c’est une autre forme d’originalité qui se manifeste et qui prend les allures de moments littéralement en suspension du temps, ou faisant partie d’un autre temps, beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, serein, sans fin. Un parfait exemple de ce second style très personnel et éminemment hors du temps se trouve dans « Sequoia » qui, par un heureux hasard, suit le « Biophores » dont je parlais plus haut. Ce duo « Biophores/Sequoia », tous deux extrêmement réussis mais en totale opposition l’un par rapport à l’autre, donne toute la mesure du talent de Pharamond et de son étendue, à la fois pour servir la Berlin School et la nourrir de nouveaux morceaux dans la lignée de ses grands noms, mais aussi pour donner voix à des inspirations plus originales et radicales. Et ce qui vaut pour « Biophores » et « Sequoia » vaut également pour tous les autres morceaux des deux productions de Pharamond. Orbis Tertius et Naturalis Historia sont vraiment deux albums à posséder et à écouter encore et encore pour leur maîtrise compositionnelle sans faille, pour leur richesse de styles, et bien évidemment aussi pour leur très grande beauté.

https://pharamond.bandcamp.com/

________________________________________________________________________

Quelques questions à Sylvain Mazars / Pharamond

Frédéric Gerchambeau : Puisqu’il y a Sylvain Mazars et Pharamond, je m’adresse d’abord à Sylvain. Tu es journaliste et très versé dans la médecine et le bouddhisme si je ne me trompe pas. Pourrais-tu nous en parler ?

Sylvain Mazars : L’histoire des religions, c’est ma formation universitaire, et le journalisme, ma profession. Mais je n’ai jamais abandonné la recherche, même si je me suis réorienté ces dernières années vers l’histoire et la philosophie politiques.

FG : Tu es aussi très connaisseur en matière de musique électronique, plus exactement de Berlin School. Comment présenterais-tu la Berlin School à des non-initiés et que représente-t-elle pour toi ?

SM : Je ne connais presque rien à la musique électronique ! J’ai pu m’en rendre compte en collaborant avec Trax Magazine. Je serais bien incapable de soutenir une conversation sur les mérites comparés de la techno de Detroit et de la house de Chicago. La production musicale est si massive qu’on ne peut échapper à une forme ou une autre de spécialisation. Chacun suit un chemin différent. Certains restent en surface. Ce sont ceux qui écoutent les tubes du moment. Je ne pense pas que ceux-là s’intéressent vraiment la musique. D’autres vont être sensibles à telle œuvre de tel artiste en particulier et vont suivre sa carrière, qu’il reste ou non populaire, jusqu’à sa mort ou la leur. Ce sont les fans. Leur démarche est déjà moins passive. Il y en a une troisième, qui consiste à retourner en arrière pour découvrir tout ce que cet artiste a fait dans le passé, voire à s’intéresser à ceux qui l’ont précédé et influencé. Tôt ou tard, ceux qui se passionnent authentiquement pour la création artistique finissent par explorer, presque en historiens, des domaines toujours plus pointus : des niches. La Berlin School est l’une de ces niches. Et même celle-ci, je n’en ai pas fait le tour. Mais s’il fallait la cerner, je dirais que c’est un genre de musique électronique développé à Berlin par quelques formations pionnières dans les années 70, à partir des instruments disponibles à l’époque. D’où le rôle qu’y jouent les séquences répétitives.

Quand je pose exactement cette question : « Qu’est-ce que la Berlin School ? », on me répond souvent Tangerine Dream et Edgar Froese, Klaus Schulze, Ashra et Manuel Göttsching, parfois Cluster. Des artistes effectivement berlinois. Soit une définition purement géographique. Mais quand je demande ce qu’il en est du style, on me répond ce que je viens de te dire : séquenceurs. Or, de ce point de vue, presque tout se résume à Tangerine Dream, et même à Tangerine Dream entre 1973 et 1983. C’est ce groupe qui a défini les standards qu’ont suivis les artistes qui, ultérieurement, se sont réclamés de la Berlin School. Schulze s’y est aussi collé, mais Göttsching et Cluster ont fait beaucoup d’autres choses. C’est pourquoi je ne limite pas mon intérêt à la Berlin School, mais à toute forme de musique électronique ayant ses racines à cette époque ou qui ne repose pas exclusivement sur le beat. Au-delà de Berlin, il y a les autres Allemands : Popol Vuh à Munich, Kraftwerk à Düsseldorf. Et encore au-delà, il y a tous les autres, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis : Robert Rich, Ian Boddy… Je ne parle même pas de la France.

FG : Pourrais-tu nous parler maintenant de ton blog consacré à la Berlin School ?

SM : Je voulais mettre à contribution mon statut presse pour faire connaître des sujets qui me tiennent à cœur, et pas uniquement la télévision, le foot ou le cinéma. Non que ces sujets ne m’intéressent pas, bien au contraire. Mais ils n’ont pas besoin de moi pour être dans la lumière. A l’origine, je souhaitais dédier un blog à la scène musicale allemande dans son ensemble. La première entrée du blog en 2012 était même consacrée à Cro, un rappeur. Or avec le temps, sans doute à cause de mes goûts personnels et des festivals que je fréquentais, le blog s’est rapidement spécialisé dans cette musique électronique dont nous parlions à l’instant. Mais je ne dirais pas qu’il est « consacré à la Berlin School ». Il n’est pas si pointu. Une bonne partie du blog aborde la scène ambient, avec Robert Rich, Tim Story, Alio Die et d’autres. Plusieurs billets concernent le rock progressif (Eloy, Machiavel). On peut s’en faire une idée en visitant le blog : http://smazars.blogspot.com/.

FG : Tu as interviewé de très grands musiciens tels qu’Edgar Froese, Suzanne Ciani ou Manuel Göttsching. Peux-tu nous parler de ces moments privilégiés et de tes meilleurs ou plus émouvants souvenirs en la matière ?

SM : Je ne te cache pas que j’étais très content d’interviewer Edgar Froese, et même simplement d’avoir eu l’opportunité de le rencontrer lors du concert de Tangerine Dream à Paris en 2014. Mais je n’ai pas tiré de lui beaucoup plus que les considérations sibyllines dont il a toujours été coutumier. Il faut dire que je n’ai jamais appris à faire des interviews, à tirer les vers du nez de mes interlocuteurs. Dans le journalisme, il y a plusieurs métiers très différents, et l’interview n’a jamais fait partie de mes tâches professionnelles. J’ai donc été obligé de créer ma propre méthode. En revanche, j’ai rencontré beaucoup d’artistes plus loquaces qu’Edgar. J’ai plus appris, et par conséquent plus transmis, auprès de Suzanne Ciani ou de Robert Rich. Les rencontres avec Hans-Joachim Roedelius et Frank Bornemann d’Eloy ont aussi été des moments privilégiés.

FG : En tant qu’observateur central de la Berlin School, comment considères-tu son présent et comment vois-tu son avenir ?

SM : Un avenir problématique ! Le problème ne concerne pas la seule Berlin School, mais toutes les musiques électroniques du passé. La musique électronique est un genre qui dépend en grande partie sinon entièrement de la technologie disponible. D’où le paradoxe : ce genre qui a toujours été considéré comme l’avant-garde artistique, la « musique du futur », est aussi celui qui vieillit le plus vite. Qui dit séquenceurs dit années 70 ; qui dit boîtes à rythmes dit années 80. Plus récemment, le sous-genre dubstep dans son ensemble a dû son émergence à la possibilité de modifier en direct la vélocité, c’est-à-dire à la simple apparition sur les machines d’un nouveau bouton. A l’inverse, un violon restera toujours un violon et une guitare restera toujours une guitare : les innovations les concernant demeurent marginales. Par conséquent, ces instruments, même s’ils sont produits à l’échelle industrielle, échappent en partie à la logique du marché. Alors que les synthés lui sont entièrement arraisonnés. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de développer quelque chose comme une culture, c’est-à-dire quelque chose qui dure. Pour cela, il faut que des gens prennent le parti délibéré de se consacrer à un genre et de le faire fructifier. Il ne suffit pas de continuer à écouter de temps en temps les vieux disques d’Edgar Froese pour que le genre dont il est le pionnier survive. Pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il que fleurissent de nouvelles œuvres dans les limites mêmes définies par ce genre.

L’avenir le plus probable de la Berlin School sera de vieillir et de mourir avec ses derniers fans. Mais elle peut aussi bien connaître des séries de renaissances, tant que des gens continueront à la pratiquer. Nous vivons peut-être l’une de ces renaissances. L’engouement autour de la ressortie de Sorcerer, les bandes originales de GTA V et Stranger Things pourraient en être des signes annonciateurs.

FG : Je parle maintenant à Pharamond. Un nom qu’on se choisit signifiant toujours quelque chose, souvent de profond, pourquoi ce nom ?

Pharamond : C’est le nom que la légende a attribué au premier roi des Francs, l’ancêtre de Clovis et des Mérovingiens, à une époque où la France et l’Allemagne n’étaient pas encore des entités distinctes. Il s’agissait d’établir un lien entre le pays d’où je viens, et celui dont proviennent les musiciens que j’apprécie.

FG : Tu as sorti deux albums. Comment s’est passée cette aventure et quel matériel as-tu utilisé ?

P : L’occasion crée le larron. J’avais toujours eu envie de composer ma propre musique. Mais jamais je ne l’aurais fait si je n’avais pas découvert l’existence des logiciels d’émulation. Spontanément, c’est vers l’ambiance planante du Tangerine Dream des années 70 que je me suis orienté, mais sans les outils adaptés : je fais tout sur PC et sur un vieux clavier midi pour enfant du début des années 90. Personne ne me croit quand je raconte ça. Par exemple, quand tu entends un séquenceur, tu serais en droit d’imaginer que tout a été enregistré en une seule prise plus ou moins improvisée. En réalité, au moindre changement de note, je suis obligé de faire une autre prise, car il m’est impossible de contrôler le séquenceur en direct à la souris. Le tout est donc en réalité un assemblage de prises de quelques secondes accolées les unes aux autres. Et encore, pas au centième de seconde près, d’où de petites irrégularités, qui confèrent au tout un rendu très organique.

Si je possédais un vrai séquenceur, je pourrais programmer quelques notes et la machine ferait le reste. Mais, précisément, le résultat serait conditionné par le fonctionnement intrinsèque de la machine, par ses possibilités et par ses limites. On rejoint le sujet de tout à l’heure. Chaque style de musique électronique est conditionné par la technologie employée. On pourrait considérer ce que je fais plutôt comme un exercice de style. Ce n’est pas la machine qui me dicte mon objectif, puisque celui-ci est préconçu – disons que je veux faire de la Berlin School –, et que celle-là n’est pas adaptée pour. Si je me laissais entraîner par le matériel dont je dispose, je ferais plutôt de la techno. Dans ma situation, je suis obligé de transcender les limites de la machine. Dès lors, je cesse d’être l’un de ses rouages, c’est elle qui redevient un de mes outils. Je fais ce que je veux, et non ce que la machine peut. Mais pour cela, je dois composer, je dois agir. Nous avons tous entendu ces publicités qui, pour vanter les mérites d’un produit, mettent en avant ses vertus émancipatrices : « il s’occupe de tout, donc vous êtes libres ». Rien ne pourrait être plus illusoire. Plus les possibilités d’un synthé sont illimitées, moins l’action du musicien est requise. Avec un instrument omnipotent, où serait la liberté ? Moins j’agis, moins cette dernière est mesurable dans mon comportement. L’erreur vient du fait que nous avons tendance à assimiler toute contrainte à la tyrannie. Le tyran nous empêche d’agir, mais les contraintes dont nous parlons sont d’une autre nature. Celles-ci nous obligent à agir, elles nous poussent à la créativité. C’est pourquoi définir l’état idéal de liberté comme absence de contrainte est absurde. L’absence de contrainte n’instaure jamais la liberté mais l’inertie. En l’absence de contrainte, nous n’avons plus besoin d’agir. La liberté n’a plus aucune nécessité logique. Encore moins la créativité. Il ne nous reste plus qu’à fusionner avec nos canapés et attendre que la machine nous maintienne en vie. Nous ne sommes plus que des consommateurs. En tant que tels, nous ne sommes pas libres. Nous sommes juste désœuvrés.

C’est parce qu’il m’est techniquement impossible d’improviser en live mes morceaux qu’ils doivent être intégralement composés. Leur structure est donc très différente des archétypes du genre, moins flâneuse, mais plus progressive. Pour aller vite, je dirais que j’essaie de mélanger les textures des seventies avec les structures des eighties. Ou encore, pour rester dans l’univers de Tangerine Dream : Rubycon pour les textures, Tangram pour les structures. Mais TD n’est pas la seule influence. Roedelius, Gandalf, Software, Robert Schröder, sont des artistes que j’aime citer. J’aime aussi les musiques traditionnelles, la musique médiévale, la musique classique, l’ambient : autant d’éléments qu’on retrouve sur Orbis Tertius, mon premier disque sorti en 2014. Mais ce n’est pas dans telle ou telle tradition musicale que j’ai puisé l’atmosphère globale de chaque album. Une nouvelle de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges m’a fourni celle du premier. Et je suis parti d’un tableau du peintre strasbourgeois Bertrand Thierry pour le second, Naturalis Historia. Quant au processus de création, chacun des deux disques m’a pris beaucoup de temps, simplement parce que je ne m’y suis consacré que lorsque mes autres activités me le permettaient.

FG : Tu as, si je peux nommer ça ainsi, un premier style, consistant à reproduire, parfois de très près, de grands moments discographiques de la Berlin School. Quel est ton sentiment personnel à ce sujet ?

P : Je pense que ce genre n’a pas été épuisé par ses pionniers ; qu’il a encore quelque chose à dire.

FG : Tu as aussi un second style bien à toi, aussi original qu’excellent. Pourquoi n’est-ce pas celui que tu mets le plus en avant ?

P : Peut-être essaies-tu de me dire – gentiment et avec tact, ce dont je te remercie – que je suis trop proche des pionniers, et que je ferais mieux d’apporter vraiment quelque chose de nouveau ? Mais ce n’est pas du tout mon objectif. Faire du nouveau, c’est ce qu’il y a de plus facile. C’est même inévitable. Je m’explique : même si je voulais imiter au plus près le Edgar Froese de 1975, je ne ferais pas la même chose qu’Edgar Froese en 1975, simplement parce que je ne suis pas Edgar Froese en 1975. Chacun de nous apporte de la nouveauté en ce monde par le simple fait de sa naissance. J’ai un autre parcours, j’ai d’autres conditions de vie, d’autres influences, j’utilise d’autres instruments. Donc si tu as remarqué un style original dans ce que je fais (c’est le privilège de l’auditeur ; de mon côté, j’ignore même ce à quoi tu peux bien faire allusion), c’est qu’il ne pouvait littéralement pas en être autrement. Faire du nouveau, c’est ce que nous faisons tous spontanément. C’est le monde tel qu’il va. C’est aussi la logique du marché. Il y a une raison à cela : le marché est précisément conçu pour flatter notre spontanéité : subvenir à nos besoins, assouvir nos désirs. Et nous avons intériorisé ses prémisses à tel point qu’il nous est difficile aujourd’hui de ne pas confondre le beau et le neuf. La nouveauté est le critère de jugement légitime du produit de consommation. Sur un marché, les tomates ont intérêt à être bien fraîches. Mais la musique ? Mais la peinture ? La pression du marché est telle que ses critères ont contaminé ceux de la culture, où une nouveauté chasse l’autre comme les tomates fraîches remplacent les tomates pourries. Mais si les artistes veulent échapper à la logique du marché, ils doivent d’abord réapprendre à approcher les objets d’art selon une perspective culturelle plutôt que consumériste. Tout style, tout art disparaîtra si nul ne prend la peine de le cultiver. Pour cela, il faut un certain état d’esprit. Je pense que beaucoup le partagent, mais sans l’exprimer, tant ils sont intimidés par l’injonction à la nouveauté. Or la quantité de produits nouveaux n’est pas un bon indicateur de la santé d’une culture. La culture est un frottement, une résistance au monde tel qu’il va. Elle consiste, non à accumuler des biens dits culturels, mais à choisir ceux qui méritent d’être conservés (c’est le rôle de la critique), et à les perpétuer jusqu’à la fin des temps.

FG : Un projet de troisième album ?

P : C’est un souhait. Pas encore un projet.

Propos recueillis par Frédéric Gerchambeau

Précision utile, l’auteur des photos est Raphaël Da Silva.