Deep Purple – In Rock

EMI Harvest

1970

Palabras De Oro

Deep Purple – In Rock

In Rock de Deep Purple est, à mon sens, le premier album de l’histoire du hard rock, comme je vais tenter de vous le démontrer. Certes, c’est « You Really Got Me », sorti en 1964, qui serait la première chanson du genre hard rock. Je suis assez d’accord avec cette affirmation. Un riff très sec, un son de guitare distordu d’une agressivité folle et inconnue pour l’époque, obtenu (selon la légende) par Dave Davies des Kinks en lacérant le haut-parleur de son ampli, une batterie qui break sèchement, un chant qui enfle à chaque couplet. Si l’on excepte les chœurs très sixties, ce titre a brutalement rompu avec le rock’n’roll, la pop et le blues très calibrés de cette décennie. Pourtant, ça n’est qu’à la fin de celle-ci que la déflagration hard rock ravage le paysage audio des radios officielles et pirates. En effet, ça s’accélère très vite avec l’enchaînement des sorties de « Born To Be Wild » de Steppenwolf en juin 1968, (inclus dans la B.O. d’Easy Rider, puis devenu un hymne à la vitesse) et de « Good Times Bad Times » de Led Zeppelin en janvier 1969 ; et puis, et puis… il y a In Rock en juin 1970. Contrairement aux Led Zeppelin I et II et à Black Sabbath sortis peu de temps auparavant, c’est d’un album complet de hard rock hyper agressif dont on parle, celui qui en fait, va codifier le genre. Rendez-vous compte de la révolution musicale et sonore intervenue en à peine un an ?

Sur un plan très personnel, à l’âge canonique de douze ans, c’est In Rock qui m’initia à cette musique qu’il ne fallait pas mettre dans les oreilles d’un gosse à l’époque. Ça faisait longtemps que je voulais chroniquer un « goldie » Deep Purple (histoire de dépuceler Clair & Obscur). Mon cœur balançait entre le sauvage In Rock et l’abouti ainsi que fort justement encensé Machine Head. Pour les raisons historiques précitées, le premier l’a emporté. Cependant, comme je le confiais récemment à mon ami chroniqueur Thierry Folcher, grand amateur de « Oldies goldies » également, j’ai toujours eu très peur de m’attaquer à la chronique d’un album mythique. Mes mots seront-ils dignes d’un monument pareil ? Mais aussi, quel intérêt de rajouter ma couche ? Tout a déjà été écrit, et par des chroniqueurs bien plus avertis et professionnels que moi. Toutefois, avec ses encouragements, j’ai décidé de me jeter à l’eau, en évitant la tentation d’aller me farcir toute la littérature déjà publiée sur Deep Purple (ok, j’en ai lu un peu, mais honnêtement, juste ce qu’il faut pour éviter les coquilles historiques). Alors cette chronique est une analyse très personnelle et émotionnelle de l’album. J’espère qu’elle se démarque suffisamment des autres publications. Je vous livre mes sensations et impressions qui sont peut-être en décalage ou franchement en contradiction avec ces chroniques. J’assume ce risque, car c’est ma seule chance d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice du hard rock naissant.

Le quintette Deep Purple se forme en 1968 dans un genre psychédélique classique. Il sort trois albums en seulement deux ans dont le point d’orgue sera la cover (parmi tant d’autres en ce début de carrière) du single « Hush ». Le groupe souhaite muscler sa production avec l’arrivée de Ian Gillan et de Roger Glover respectivement en remplacement de Rod Evans au chant et de Nick Simper à la basse, donnant naissance ainsi à la formation dite « Mark II », la plus légendaire à mon sens. Pourtant, c’est Concerto For Group And Orchestra, un album, on ne peut plus classique entièrement composé par Jon Lord qui sort fin 1969, directement enregistré en Live. Question hard rock, ça paraît compromis. Sous la pression de leur nouveau label EMI Harvest, Deep Purple sort précipitamment le 45t « Black Night » pendant les sessions d’un In Rock bien plus ambitieux.

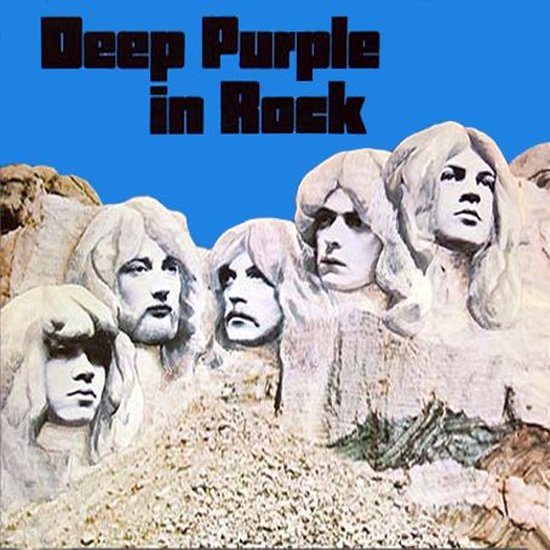

Tout jeune que j’étais, je me souviens quand même avoir remarqué que, passé les premiers accords, la sonorité du riff de « Black Night » semblait particulièrement vibrante. C’est quand j’ai découvert « Smoke On The Water » que j’ai compris pourquoi. Ça ne vous a pas échappé que ses deux premières mesures sont seulement exécutées par la guitare de Richie Blackmore, alors que le son marque un step très net sur la troisième grâce à l’apport du clavier de Jon Lord. Pour moi, c’est une des caractéristiques propres à la puissance des riffs de Deep Purple, qu’on ne retrouve que rarement chez les groupes avec clavier comme, par exemple, Uriah Heep. En live, le fait que Jon et Ritchie jouent les mêmes riffs permet au groupe de garder sa puissance pendant les soli de l’un ou de l’autre (cf. Made In Japan), contrairement à Led Zeppelin qui en perd beaucoup à chaque solo de Jimmy Page. C’est également une des raisons qui me gêne quand j’écoute un power trio en live, quand c’est la basse qui doit assurer les riffs pendant que la guitare part en solo. Je vous avais prévenu, mes avis tranchés sont très personnels. Toujours est-il que le rocky et simpliste « Black Night », non intégré à In Rock (il le sera dans les versions remasterisées, mais Deep Purple refera le même coup avec « Strange Kind Of Woman » non intégré à Fireball), était prémonitoire à la rupture sonore que cet album allait opérer. Sa face b l’était encore plus puisque « Speed King », certes en version piano et double solo guitare/chant est plus sage que celle qui fera l’ouverture de l’album. Là, plus de doute n’est permis, ça va déchirer. Après tout, l’opus s’appelle In Rock et sa jaquette parodiant les sculptures des présidents US taillées à même le mont Rushmore annonce la couleur. « Speed King » est un coup de poing dans la tronche : « Just a few roots, replanted » (« juste quelques racines replantées » comme indiqué sur la jaquette de l’album). Sa violente intro de jam barrée et torturée qui cède le pas à un clavier olympien surprend, tout comme le puissant riff qui lance la machine. Ian Gillan fait urgemment référence à « Good Golly, Miss Molly », « Lucille », « Tutti Frutti » et au rock’n’roll. C’est bien du rock, mais il manque un mot : hard. Car de rock’n’roll, il n’y en a point. L’intermède classique de clavier/guitare est utilisé pour calmer le jeu avant une remontée en mode overdrive sur laquelle Ian Gillan se greffe pour hurler et rire sataniquement. Il hurlera partout sur le disque comme personne ne l’avait fait auparavant et comme lui-même le fera beaucoup moins par la suite, s’assagissant progressivement au fil des albums suivants. Le final de « Speed King » est prétexte à une nouvelle jam déchirée pour mettre fin à cette cavalcade ahurissante qui a tout renversé sur son passage. Là aussi, mes souvenirs demeurent vivaces. J’avais l’impression de n’avoir pas repris une seule fois mon souffle pendant tout ce morceau. Les chevaux sont donc sous le capot et « Bloodsucker » ne relâche pas l’étreinte de Deep Purple. Les criards « ahhhh, nanana » d’Ian n’ont plus rien de commun avec les gentils « Na…nanana…nanana…nanana » typés sixties dans « Hush ». Le riff triplé et ondoyant associant Ritchie, Jon et la basse de Roger Glover ne laisse pas respirer non plus. La production très root de Martin Birch, dont c’est la première collaboration avec le quintette, renforce l’agressivité de l’ensemble. Les ponts breakés génèrent des joutes infernales et interminables entre la Gibson de Ritchie (il passera à la Stratocaster bien plus tard) et l’Hammond de Jon. Il devient nécessaire de calmer le jeu. « Child In Time », une adaptation magnifiée de « Bombay Calling » du groupe It’s A Beautiful Day (et oui, le démon de la cover avait encore des réminiscences), semble l’annoncer par son début très aérien créé par l’orgue de Jon sur lequel Ian se fait doucereux pour évoquer les ravages de la guerre. Lorsqu’il se lance dans les « ouh, ouh, ouh », on sent qu’il va se passer quelque chose. Le dinosaure d’une dizaine de minutes bascule à la seconde mesure avec un sombre roulement de batterie et la reprise du riff en triplette guitare/orgue/basse (vous commencez à comprendre le truc) qui fait vibrer les HP pour annoncer que ça va ch… ! Plus le credo à la Ravel s’alourdit, et plus Gillan hausse le ton tel un porc amené à l’abattoir. Il ne faut dès lors pas s’étonner qu’il se soit beaucoup frité avec Ritchie sur le fait qu’il ne voulut (put ?) plus très vite chanter cette chanson en live à cause de l’usure vocale qu’elle lui provoquait, Ritchie s’amusant en concert à démarrer le riff de façon impromptue pour que le public la réclame. Le fabuleux batteur Ian Paice assombrit son jeu. Il impulse les changements de rythmes au gré des soli de Ritchie provoquant une accélération hypersonique dévastatrice qui colle au siège. La libération consécutive au mythique doublé d’arpèges guitare/orgue est brutale. Ça repart depuis le début, pour ceux qui n’avaient pas suivi, avec la même montée d’intensité amenant cette fois-ci à un final dantesque, certainement le plus réussi et impressionnant d’un titre épique que Deep Purple n’a jamais fait. Il me fallait toujours quelques minutes pour relâcher la pression avant de retourner le vinyle sur ma platine. Ça n’a pas changé.

Le très rythmé « Flight Of The Rat » lance sympathiquement la face b. Je vais vous surprendre en vous disant que ce morceau peu marquant dans la discographie de DP est ni plus ni moins, mon préféré de l’album. Pas en reste depuis le début d’In Rock, Ian Paice fait sur ce titre une démonstration extraordinaire de batteur aussi bien dans un groove imparable, faisant hoqueter les soli de ses compères, que dans les breaks d’une variété étonnante et dans des transitions d’une justesse infaillible. Il est la colonne vertébrale de ce « Flight Of The Rat », faisant référence à la Reine Elisabeth et sur laquelle s’appuient sans vergogne ses quatre compères, surtout Jon et Ritchie dont les soli sont autant de lames de rasoir taillant en pièce nos tympans éberlués. Tiens, en réécoutant ce titre, je viens de m’apercevoir que le riff de Jon Lord est légèrement différent de celui de Ritchie Blackmore lorsqu’ils les alternent. Dire que je croyais connaître In Rock par cœur. « Flight Of The Rat » sera injustement très peu joué en concert par le groupe, soi-disant jugé trop technique et énergivore par les musiciens. Énergivore, je veux bien le croire, mais technique, ça m’étonnerait beaucoup. Quel dommage ! « Please Stay Away » navigue d’une baffle à l’autre pour confirmer à Ian Paice qu’il a les clés du camion, histoire de nous fracasser avec un solo de batterie final groovy en diable. C’est un des rares soli qui me fait littéralement craquer, moi qui déteste ça. Je dois reconnaître qu’il y a matière à épuiser un groupe après un titre aussi tonitruant, alors à côté de ça, « Into The Fire » apparaît bien plus fade. La performance vocale très rauque d’Ian Gillan lui donne les couleurs nécessaires pour exister après la tornade précédente. L’intro de batterie de « Living Wreck » bardée d’un étonnant écho, semble venir du fond d’un océan, surtout qu’elle est ponctuée de placages de claviers rageurs. C’est sur ce titre que la basse de Roger est la plus libertine. Quoi de plus normal quand Ian Gillan raconte l’histoire d’une fille cassée par la vie (avec un commentaire éloquent : « It takes all sorts – Support your local groupie », « Il y en a de toutes les sortes – supportez votre groupie locale ») Y a-t-il un rapport avec « Strange King Of Woman » ? Le hit post In Rock dans lequel Ian nous contera l’histoire d’amour entre « un ami » et une prostituée, histoire qu’il confiera par la suite comme étant la sienne. La sonorité du solo de Ritchie, accompagné de la caisse claire claquante d’Ian Paice, est d’une étrangeté impressionnante, notamment (répétition plus haut dans le texte) sur cette rythmique envoûtante créée par Jon et Roger. Les histoires d’amour finissent mal en général…, celle de « Hard Lovin’ Man » (dédié à Martin Birch) est SM tout comme le son hyper agressif des claviers de Jon Lord. Pour le coup, il reprend le flambeau de l’agressivité à Ian Gillan. Certes, le riff de Ritchie est accrocheur, mais quand Jon monte encore d’un ton pour nous trépaner d’Hammond pendant son solo désaccordé, ça en devient presque insupportable. Il est le « Hard Playin’ Man ». Un coup de gong et Ritchie rajoute une couche de twin guitare grattée au papier de verre. Le final reprend le chemin de la jam brouillonne du début de l’album en stéréo… avec le papier de verre en plus. Pour cette chronique, j’en reste volontairement au In Rock que j’ai connu, sans m’étendre sur les multiples Remastered ou autre Anniversary Edition à but commerciaux.

Deep Purple a fondé le hard rock en 1970, c’est indéniable. La fureur qu’il y a déversée, la technicité, la richesse des compositions et leur côté épique récurrent en ont formé le creuset. Celle-ci s’est diluée par la suite. Fireball en montrera encore de beaux sursauts (« Fireball », « No No No », « No One Came ») et Machine Head, l’album « parfait », rétablira l’équilibre entre cette fureur et la mélodie. Who Do We Think We Are sonnera le déclin de la formation Mark II minée par les conflits et en panne d’inspiration. D’ailleurs, aviez-vous remarqué que le riff de « Woman From Tokyo », un pâle ersatz de « Smoke On The Water », était en grande partie le même que celui de « Rat Bat Blue » (joué plus rapidement) sur l’autre face du LP ? La Mark III avec Glenn Hughes et David Coverdale s’en tirera avec un honorable Burn avant de virer vers un soul blues rock plus consensuel donc nettement moins dans mes goûts. Enfin, la Mark II reviendra aux commandes en 1984 pour un formidable et inattendu Perfect Stranger, mais jamais au grand jamais, Deep Purple ne retrouvera la violence et l’urgence qui ont sculpté ce monumental In Rock, et donc le hard rock. Un testament pour toutes les musiques extrêmes encore à y greffer à cette époque.

http://www.deeppurple.com/

https://www.facebook.com/officialdeeppurple