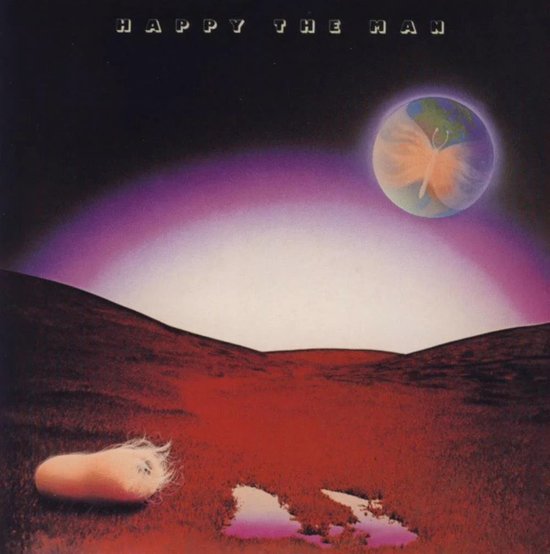

Happy The Man – Happy The Man

Arista

1977

Thierry Folcher

Happy The Man – Happy The Man

Les années 70 n’en finiront pas de me surprendre. Prenez le cas de Happy The Man, un obscur combo nord-américain dont l’existence éphémère n’a jamais suscité le moindre débat du genre : « Mais pourquoi n’ont-ils jamais percé ? » ou « Comment se fait-il que beaucoup de spécialistes prog l’aient oublié ? ». De réponses tranchées, je n’en ai pas, ou tout du moins, j’ai ma petite idée, mais on verra ça un peu plus tard. En attendant, revenons à Happy The Man, leur premier album éponyme sorti en 1977 dans l’indifférence quasi générale. Je me dis qu’un tel joyau serait particulièrement bien reçu aujourd’hui, avec peut-être quelques aménagements pour dépoussiérer une production légèrement datée. Mais vraiment pas grand-chose, surtout que je connais des amateurs de sons vintage qui ne verraient là qu’une offense au travail de l’époque. Je les comprends et ne suis pas loin de partager leur point de vue. Alors, que s’est-il passé ? Rien de bien méchant, probablement un manque de discernement sur le style à adopter ou l’absence d’un vrai chanteur. Ce sont ces premières explications qui me sont venues à l’esprit, mais je pense qu’il y en a d’autres. À présent, faisons un petit voyage dans le temps et laissons-nous porter par la musique envoûtante des neuf titres de Happy The Man. Je viens de les découvrir et ma première impression s’est aussitôt portée sur Gentle Giant, mais pas un Gentle Giant (j’ai failli dire chiant) envahissant où les constructions alambiquées peuvent facilement dérouter. Non, ce serait plutôt par petites touches, intercalées entre des passages progressifs très mélodiques proches de Camel ou de Genesis (petit rappel : « Happy The Man » est une chanson de Genesis sortie en 45 tours en 1972). Il faut savoir que l’histoire de ce groupe américain commence en Europe où résidaient le guitariste Stanley Withaker et le bassiste Rick Kennell. C’est donc presque naturellement que ces deux musiciens en herbe se sont imprégnés des influences progressives d’outre-manche. De telle sorte que la musique de Happy The Man sera bien plus marquée par le prog anglais que par ce que pouvait proposer leurs compatriotes de Kansas ou de Styx au même moment.

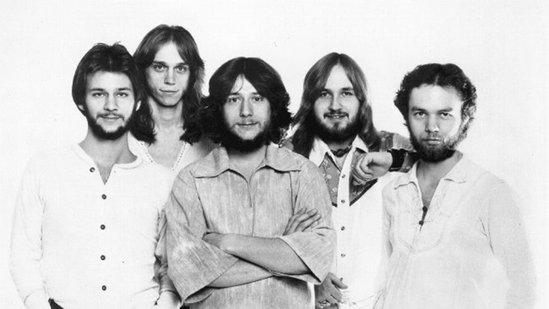

Nous sommes en 1977 et Happy The Man publie son premier album. Mauvais timing pour éclore, car au même moment, les Sex Pistols ravagent les ondes avec leur Never Minds The Bolloks, Here’s The Sex Pistols d’anthologie. La vague punk est en marche et ne fera qu’une bouchée des nouveautés prog de plus en plus marginalisées par la presse et le public. Je pense que je tiens ici la véritable raison de l’échec tout relatif de ce disque et du groupe. Et pourtant, avec le recul et dégagé du contexte néfaste de l’époque, je peux dire que Happy The Man était excellent et qu’il mérite amplement qu’on le remette sous les projecteurs. Un album qui figure aujourd’hui dans la liste des cinquante plus grands albums prog de tous les temps (classement publié en 2015 par le magazine Rolling Stone). Une reconnaissance tardive certes, mais qui n’a surpris personne. Nous avons laissé Withtaker et Kennell se découvrir une passion commune pour le prog britannique et au début, c’est avec des reprises de Genesis et de King Crimson que le jeune HTM se fera connaître sur le sol américain. Quelques années plus tard et après pas mal de changements de personnel, le groupe s’est enfin construit son propre répertoire et peut désormais commencer une carrière aussi pleine de promesses que de déboires commerciaux. Seulement deux albums chez Arista en 77 et 78, puis quelques sorties épisodiques jusqu’à une reformation éphémère en 2004. Malgré ce peu de présence, la paire Withaker/Kennel renforcée du saxophoniste Frank Wyatt sera de toutes les publications. Un attachement sincère pour une formation qui survivra grâce à quelques concerts, de discrètes compilations et des remasterisations très recherchées.

Voilà brièvement résumé, presque trente ans d’une carrière qui, en dépit de son faible rendement, rencontrera toujours une attention soutenue. Jusqu’à cette chronique tardive qui prouve que l’histoire de HTM ne veut pas s’éteindre. Pour vous convaincre, je vous invite à écouter « Starborne », le tout premier morceau du disque, et vous comprendrez pourquoi mon intérêt fut quasi immédiat. Premier titre publié et certainement un de leurs favoris. Mais attention, pas d’entrée tonitruante ni d’un classique tour de force pour impressionner la galerie. Non, ici, c’est tout en douceur que les claviers de Kit Watkins fabriquent un enivrant cocktail de sonorités évanescentes auquel il est difficile de résister. Ce type de morceau faisait le charme d’un rock progressif symphonique bien écrit où les mélodies étaient soignées et un brin cérébrales. Mais la grande qualité des compositions de l’époque résidait dans un besoin très classique d’alternance. « Starborne » n’y échappe pas, les tambours seront bien de la partie et éviteront le piège de l’enlisement. HTM possédait un très bon batteur en la personne de Mike Beck et cela a son importance, car suivre les variations rythmiques de « Stumpy Meets The Firecracker In Stencil Forest » n’était pas à la portée du premier manieur de baguettes venu. Le jazz fusion était à son apogée et faisait des émules chez beaucoup d’artistes ouverts aux pirouettes zappaïennes très en vogue à ce moment-là. Tout compte fait, « Starborne » était une fausse piste, car dans son ensemble, Happy The Man est plutôt rempli d’élans joyeux, très alertes et propices à de belles démonstrations instrumentales. On poursuit avec « Upon The Rainbow (Befrost) » et à cette terrible constatation du manque flagrant d’un bon chanteur. Stanley Withaker fait ce qu’il peut, mais c’est loin d’être convaincant. Heureusement que la musique domine et renvoie les brefs passages chantés aux oubliettes. Le rock progressif instrumental ne me gêne pas, bien au contraire. Sur « Upon The Rainbow (Befrost) » les saxos de Frank Wyatt et les claviers de Kit Watkins compensent largement les faiblesses vocales du pauvre Withaker.

C’est avec les neuf minutes de « Mr. Mirror’s Reflection On Dreams » que la belle aventure se poursuit et devient très attractive grâce à des superpositions de séquences plus affriolantes les unes que les autres. Withaker se rattrape grâce à un jeu de guitare hyper précis et à des plans proches de ceux de Steve Howe. Cela fonctionne à merveille, c’est vraiment original et l’auditeur charmé en redemande. Les ambiances vont du mystère (« Caroussel ») à la cavalcade maitrisée (« Knee Bitten Nymphs In Limbo ») en passant par des accents jazz rock romantiques (« Hidden Moods »). Au rayon du moins bon (pour moi), « On Time As A Helix Of Precious Laughs » n’arrivera pas à se dépêtrer d’un chant décidément pas bien en place. Quel dommage, d’autant plus que la composition, semblable aux grands épisodes genesiens, pouvait se transformer en vraie réussite. Heureusement que l’ultime « New York Dream’s Suite » renoue avec la qualité du début. La mélodie accroche d’emblée, se travestit et devient le sujet récurrent d’un jazz rock absolument jouissif. Superbe dernier titre qui préparait le futur avec de folles espérances. L’année suivante, Crafty Hands confirmera le fort potentiel de HTM, mais les ventes, bien trop faibles pour Arista, sonneront le glas d’une formation désormais à l’agonie. Le génial Kit Watkins rejoindra Camel pour l’album I Can See Your House From Here (1979) avec le titre « Eye Of The Storm » (prévu pour HTM) dans ses bagages. Dommage bien sûr, car personne n’aurait rechigné à voir s’affronter un géant du prog anglais avec son outsider américain.

Happy The Man (l’album) et Happy The Man (le groupe) font partie de ces énigmes qui jalonnent l’histoire du rock progressif, pourtant très ouvert à toutes sortes d’exubérances et de créations hors des sentiers battus. Si HTM n’a pas su franchir les premiers obstacles, c’est certainement à cause d’un manque de chance ou de mauvais choix. La qualité était bien présente et si un demi-siècle plus tard, on continue à parler d’eux, ce n’est pas sans raison. Ils sont arrivés trop tard, voilà tout. Le monde musical était en pleine mutation et n’avait que faire de ces zigotos capables d’aller au-delà des trois accords basiques de la musique punk. On ne refera pas l’histoire et la reconnaissance, même tardive, finit toujours par arriver. Le public de l’époque a vieilli, mais se rappelle que des sensations comme celles procurées par « Starborne » ou « New York Dream’s Suite » valent la peine de patienter très longtemps.

Belle piqûre de rappel d’une formation prog fusion qui n’a pas eu sa chance, en effet. Pour moi, une forte similarité dans leur démarche jazz fusion quasi 100% instrumentale (et le son) avec le génial Romantic Warrior, de Chick Corea and Co, à la même époque: 1976, donc juste avant l’album de HTM. Les soli de claviers sont très proches sur plusieurs titres : normal, ce sont à peu près les mêmes sur les deux albums.

Deux pépites intemporelles, qu’il est amusant de comparer… et de réécouter en boucle ? La rubrique « Oldies but Goldies » est faite pour ça. Bonne pioche, Thierry !

Merci Jean-Michel pour ce sympathique retour et surtout, merci à Iconoclassic Records d’avoir restauré et remis sur le marché cette pépite oubliée. Au plaisir de partager à nouveau avec toi sur des « Oldies » ou autres.