Sleep Research Facility – Nostromo

Sleep Research Facility

Cold Spring

Derrière l’appellation Sleep Research Facility ne se cache pas un groupe de musiciens, mais un artiste réputé du mouvement drone & ambient, en la personne de l’artiste plasticien des sons Kevin Doherty. Originaire de Glasgow, Doherty a débuté sa carrière musicale avec ce fameux « Nostromo », initialement publié en 2001 (date symbolique de la SF s’il en est une), CD rapidement épuisé puis réédité six ans plus tard fort de son statut d’œuvre devenue culte, avec un titre bonus baptisé « Narcissus ». Le travail de l’écossais consiste à générer des univers sonores dénués de rythmes, à de très rares exceptions près, et encore moins de mélodies, à l’aide de machines électroniques via lesquelles il sculpte et assemble différentes textures, jusqu’à obtenir un ensemble esthétique au très fort potentiel immersif. Le style musical de Sleep Research Facility est souvent assimilé au dark-ambient qui, comme son nom l’indique, explore le côté obscur de l’ambient, à travers la création d’atmosphères sombres, abyssales, parfois bruitistes et souvent oppressantes. Le chef de file de ce sous-ensemble qui a fait école reste incontestablement le gallois Brian Lustmord, qui impressionne de par sa prolifique discographie et la qualité d’ensemble de cette dernière. Comme celle de Lustmord, la musique de Kevin Doherty, toujours très travaillée, est particulièrement cinématique et stimulante pour l’imaginaire, à la différence que ce dernier ne vient jamais surprendre ou malmener l’auditeur en plein trip planant par de violentes ou emphatiques déflagrations sonores.

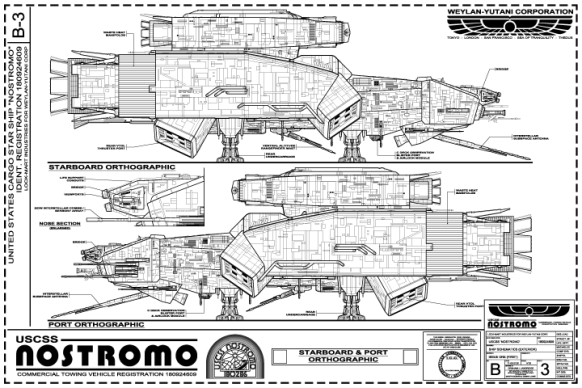

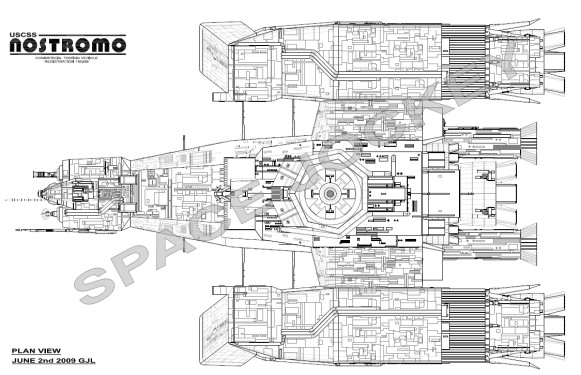

Point de chaos dans l’univers particulièrement ombreux mais assez paisible de Sleep Research Facility, qui se prête tout à fait à une écoute introspective, dans un état proche du sommeil. Les thèmes de prédilection (voir les obsessions ?) de Doherty sont les autoroutes qui s’étendent à perte de vue, les centrales électriques, certaines composantes du paysage naturel terrestre (orages, chutes d’eau, désert, toundra frigorifique) et, enfin, l’espace profond cher à la science-fiction. Car à la lecture de ces quelques lignes introductives, il n’aura pas échappé aux nombreux fans du film « Alien » de Ridley Scott (1979) que « Nostromo » se réfère directement à ce chef-d’œuvre absolu du cinéma de genre, mainte fois copié, jamais égalé. « Nostromo », nom porté par le gigantesque vaisseau cargo du capitaine Dallas et de son équipage, confronté à l’une des créatures les plus cauchemardesques jamais enfantées par le 7ème art, est basé sur la longue séquence d’ouverture du film, où la seule caméra déambule à travers les dédales de cet astronef inquiétant, sans âme qui vive (ou plutôt, qui veille !), du poste de pilotage jusqu’à la fameuse grande salle des caissons d’hyper-sommeil, en passant par de sinistres couloirs obscurs et ma foi bien craspecs.

Chaque partie de l’album correspond à l’ambiance des cinq ponts du vaisseau, trois bien « réels », et deux autres totalement fictifs, imaginés par le musicien, qui vous emmène en visite claustrophobique à bord d’un Nostromo sans vie, et donc sans crainte d’être attaqué (quoi que !) par le célèbre xénomorphe biomécanique né de l’esprit génialement dérangé du peintre et sculpteur suisse Hans Rudi Giger. Car si le périple à bord du cargo de la tristement célèbre compagnie Weyland Yutani, remorqueur tractant une gigantesque raffinerie spatiale, s’avère on ne peut plus austère et inquiétant, celui-ci ne va pas jusqu’à instaurer une atmosphère d’angoisse extrême, voir de terreur absolue. Pour vivre une telle expérience, je vous inviterais plutôt à vous plonger dans les ténèbres de « Salt Marie Celeste » (également chroniqué dans nos pages), signé du britannique Nurse With Wound, alias Steven Stapleton, qui vous fera passer une nuit entière, tout seul, dans un vieux bateau grinçant, sur une mer agitée, et avec pour seule compagnie le fantomatique et décharné Conte Orlok, alias Nosferatu le vampire, à la fois monstre et icône absolue du cinéma expressionniste. Frissons garantis !

Mais retournons plutôt quelques siècles plus tard, à quelques parsecs de notre vieille Terre. L’ouverture de « Nostromo » commence tout naturellement par le pont A (« Deck A » en version originale), dont les étranges oscillations électroniques évoquent les appareillages high-tech qui maintiennent le vaisseau en activité (pilotage automatique, systèmes de survie…) durant l’hibernation prolongée de l’équipage, ainsi que la salle qui héberge les circuits de « Maman », l’ordinateur de bord corrompu qui réveillera celui-ci de sa biostase, pour lui faire connaitre le funeste destin que l’on sait. Au fait, tant pis pour les spoilers, tout le monde est sensé avoir vu « Alien : le 8ème passager » en 2012 ! Cette promenade inaugurale sur le pont A prend une tournure autre au fur et à mesure que l’on se rapproche des quartiers de vie (cabines, infirmerie, ainsi que la salle du fameux repas collectif, scène traumatisante pour des générations de cinéphiles !), avec des nappes synthétiques qui se font plus douces, plus lumineuses, et donc plus rassurantes.

Mais cet intermède est de courte durée, car il est suivi d’une descente rapide et sans transition vers le pont B, domaine des machineries, systèmes de ventilation, entrepôts de matériels et autres immenses réservoirs de carburant, où l’ambiance prend une coloration à la fois plus « industrielle » et étrangement organique, avec crépitements électrostatiques répétitifs, résolument hypnotiques, et sonorités mécaniques, le tout entremêlé sur fond de drone ample et sombre. Cette étape de notre périple dans les entrailles du Nostromo est certainement la plus fascinante, le temps reste en suspension, et nous y sommes presque prisonniers, comme sous l’emprise d’une force surnaturelle qui nous paralyse, et qui nous engourdit lentement mais sûrement, sans douleur, presque agréablement même. N’est-ce pas dans cet endroit chaud et humide que l’ingénieur peu bavard Brett fut la première victime de l’alien ?

Avec le peu de volonté qu’il nous reste, on s’engouffre péniblement vers le pont C où l’atmosphère se fait bien plus sinistre, froide et paradoxalement étouffante, où seul les drones menaçant générés par Doherty remplissent l’espace sonore, d’où disparaissent même quasiment tous les bruits de notre vaisseau stellaire en mouvement. Nous sommes ici tout près des sas de décompression et de décontamination, des rampes d’atterrissages et autres accès vers l’extérieur, soit, dans ce contexte immédiat, du désespérant vide cosmique, du néant dans toute sa noirceur infinie. Seul échappatoire possible (après les extensions D et E qui ne font que reprendre les éléments sonores précédemment exploités, juste pour faire durer le plaisir), la navette de sauvetage, baptisée « Narcissus », via laquelle le lieutenant Ellen Ripley s’échappera de l’enfer du cargo sans suspecter qu’elle n’est pas seule à bord de son esquif, et que le danger est toujours présent, en mode « veille », là, tout près d’elle.

C’est peut-être en référence à cette scène culte du film que ce titre de conclusion est de loin le plus angoissant de tous, avec ces quelques respirations électroniques de courte durée qui surnagent dans un magma de vibrations texturales éthérées, qui ne sont pas sans rappeler que la bête, tapie dans l’ombre, a peut-être le sommeil léger. Avis aux amateurs d’Alien premier du nom : venez donc sans plus attendre faire un tour dans les méandres et les coursives du Nostromo avec Sleep Research Facility pour seul guide, car le voyage vaut vraiment la chandelle, que vous soyez masochiste converti ou simple curieux. Mais avant d’embarquer pour cette croisière mortifère vers le planétoïde LV426, n’oubliez pas que « dans l’espace, personne ne vous entendra… rêver » !

Philippe Vallin (8,5/10)