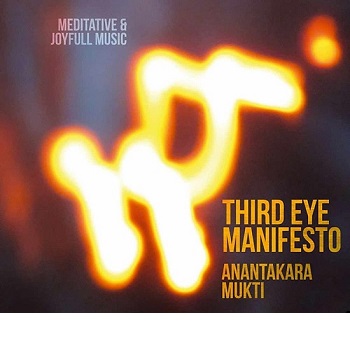

Anantakara – Third Eye Manifesto & La Couleur Des Jours (+ interview)

Auto-production

2018

Frédéric Gerchambeau

Anantakara – Third Eye Manifesto & La Couleur Des Jours (+ interview)

Anantakara est le nom que s’est choisi Philippe Wauman, philosophe de formation, dessinateur, animateur de sens tel qu’il aime à se définir, et artiste avant tout. Anantakara est un adjectif sanskrit que l’on traduit par « rendu sans fin, magnifier indéfiniment, rendre indéfini ou infini ». Pour Philippe Wauman cela signifie musicalement, déployer une forme de manière infinie par des calligraphies sonores et vibratoires, la musique étant vécue et proposée comme une expérience intérieure, méditation, élévation, encouragement, inspiration. Tôt, il peuple son imaginaire de sons, de voix, de structures, de flux ; des chants pygmées aux récifs de la musique contemporaine (Cage, Feldman, Scelci…), en passant par la vitalité du rock, les harmonies du jazz, les ragas indiens, Mozart, Monteverdi, les affronts technos, les saccades de l’électro et l’amplitude de l’ambient. Tout pourvu qu’il y ait un univers, une dimension. Initié à la notion de « passeur d’intensité » par Alain Veinstein, il s’ouvre à la pluridisciplinarité : poésie, littérature, cinéma, musique. Sons et silence deviennent indissociables. Guitariste et flûtiste, il compose de longues improvisations où corps, présence et inspiration font tri‐unité. A sa modeste échelle, il tente de réenchanter le monde à l’aide de ses instruments : gongs, cloches, violon, violoncelle, hang, guzheng, piano, guitares, tambours, gamelan, sitar, tampura, mbira, percussions, dispositifs électroniques…

Laissons-le se raconter : « J’aime le silence que l’on peut entendre sous le bruissement du monde. Le silence qui permet la musique. La musique qui fait entendre le silence. La musique qui fond dans le silence. Le silence qui s’expose dans le son. Le silence blanc qui s’irise dans la nuée des émotions. Pour s’incorporer dans la fluidité chromatique, de la saccade à l’amplitude, du cycle lyrique à l’épure spiralée (Hector Lissala). Au commencement… C’est à la suite d’une formation en chromothérapie que l’idée est venue de composer une suite des couleurs. De nombreux systèmes et traditions explorent et définissent des rapports complexes entre couleurs et sons. Tous ont leur cohérence et en arrivent parfois aussi à se contredire. Je les prends pour des modèles, des grilles d’approche. Et je les utilise. Loin de moi la prétention d’avoir créé LA musique des couleurs. Cette suite constitue cependant bien une musique des couleurs, MA musique des couleurs. D’ailleurs quel que soit le système utilisé, ou la tradition invoquée, ma pratique m’a montré à quel point l’intention du musicien, au cours de sa prestation, imprime un souffle qu’il puise dans sa connexion à cette dimension généralement désignée par « être profond » ou « Moi supérieur » – à chacun d’y mettre le mot qui lui convient. Ce souffle là anime – au sens littéral – la performance.

Vision antropologique… Je considère l’être humain comme un tout, en quête d’intégration consciente et harmonieuse des composantes physique, émotionnelle, mentale et spirituelle de sa nature. Dans ce cadre, l’art ne cherchera pas à déclencher des états (relaxation, émotions diverses…) ou à mener quelque part (par une histoire racontée par une mélodie), mais plutôt à explorer différents espaces de résonances. Celui qui écoute devient alors acteur de ses propres dimensions intérieures – conscientes, inconscientes et supraconscientes – par consonance. Grâce à la rencontre avec Bénédicte Morelle, une réflexologue passionnée par les couleurs et les senteurs, cette première suite s’est concrétisée sous la forme du cycle intitulé « la couleur des jours ». Références, ah, toujours les références… Jodorowsky, Sri Aurobindo, Les dialogues avec l’ange, Gurdjieff, Jean-Yves Leloup, Paul Klee, Scelsi, Morton Feldman, Stephan Micus, Baricco, Jung, Bach, Vetter, Steve Roach, Steve Reich, Ken Wilber, Lao Tseu, Pythagore, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Héraclite, Heidegger… Mon ange gardien »

Il définit ainsi sa démarche : « Cheminer du son à l’être en parcourant inlassablement la quête du point de rencontre des opposés, un point inattendu qui régénère et accomplit avec des calligraphies sonores. Une verticalité qui infuse une horizontalité. Un projet créateur de son, de sens et de souffle en ouvrant des espaces-temps où l’on suit des parcours initiatiques au fil de chants sonores invoquant l’intériorité poétique, imaginaire et spirituelle. La musique est inséparable du temps. Elle s’écoule, s’étire dans une durée. Qu’on le veuille ou non, elle s’inscrit dans un déroulement – lui-même inhérent à toute propagation. Elle utilise des modes pour habiter cet espace de temps, l’accomplir d’une certaine manière, et nous transporter dans un univers qui génère une sensation de temporalité unique. Que se passe-t-il lorsque la narration que sont mélodie et structure est suspendue ? Qu’il n’y a plus cette assise première entraîner l’attention vers un-quelque-part-défini. Qu’un principe autre vient organiser le temps ? Qu’il n’y a plus rien à suivre ? Et qu’il est alors précisément, dès lors question d’aiguiser la vigilance, d’attiser la présence à soi ? Que devient l’acte même de la composition ? Comment signer une sorte de « trou noir » dans la temporalité et « concentrer-étendre » un espace dont la gravitation, l’intensité de poids, ira pulser sur nos voûtes perceptives ? Que devient celui qui écoute ? Devient-il participant ? Co-créateur en tant qu’il n’est plus spectateur de rien, n’assiste plus à rien, mais co-crée un ici et maintenant à fortiori inédit dans son histoire personnelle. En sera-t-il amené dans quelque « autre part » de lui-même ? J’explore ce que l’on appelle aujourd’hui la dimension sonique. Un concept qui allie son et musique.

Ma pratique sonique est une mise « en travail », une mise en présence. Elle invite à être présent. En présence de ce lieu qui n’a pas de lieu, qui n’est nulle part dans le tout. L’investissement d’une présence qui invite au sens, au plein et au vide, du frémissement émerveillé. La performance devient un acte fait de gestes et de souffles, d’amplitudes et d’a-partitions, de traces à suivre et à soustraire, de suspensions et de silences, d’intensités et d’insondables… Paul Klee – ce grand peintre – écrivait que tout artiste cherchait « la clé secrète de tout ». Et qu’elle se trouve dans le chaos, en « ce Rien qui n’est opposable à rien ». Cet « en travail » est semblable à « la fixation d’un point dans le chaos » dont Klee affirme qu’elle est « le moment cosmogénétique » préalable à toute création.

Je déploie une musique qui tourne autour du « son », de son immanence, et non plus autour de la «sonorité» comme nos héritages classique et moderne nous l’ont enseigné. C’est une musique qui s’ouvre à la dimension du cosmos, et donc à la spatialisation : le haut, le bas, l’étendue, les orientations, les cycles, les glissements. Le son est approché comme une matière à part entière – avec ses propres exigences – qui… de pli en pli, s’éveille et s’étend comme un univers. Avec son temps propre, sa cohérence singulière, sa typologie unique, sa nécessité impérieuse. Et plus elle est impérieuse, plus dense sera sa traversée; plus il y aura de l’inattendu, de la surprise, du réel et de l’universel. Une déchirure dans le voile du connu. Du son à l’être. L’improvisation a une part importante dans mes compositions. Comme j’aime le répéter « Improviser ne s’improvise pas ». C’est une manière d’être. Composer c’est avant tout écouter. Souvent on me demande comment je procède, est-ce que je joue un instrument ? Tout est-il pré-enregistré et rendu comme tel en concert ? Non, et c’est bien cela qui fait ma « note » particulière. Les « compositions » sont en fait des palettes sonores préparées à l’avance, comme on préparerait ses encriers de couleurs et des pinceaux, et au moment du live, je m’élance dans l’inconnu, tout en respectant bien entendu l’univers des palettes. C’est pourquoi on parle de « Musique de l’Instant », musique « suspendue » où se mêlent des sonorités acoustiques, électroniques, ethniques et contemporaines. Tout cela avec ce que je désigne par ma lutherie. »

________________________________________________________________________

Quelques questions à Philippe Wauman/Anantakara…

Frédéric Gerchambeau : Pourriez-vous vous présenter ?

Philippe Wauman/ Anantakara : Je me vois comme un artiste-philosophe, passeur d’intensités, qui chemine du son à l’être en quête du point de rencontre des tensions contraires : un point inattendu qui régénère et accomplit. Sonder l’insondable en quelque sorte. Ce qui m’est central, c’est de me laisser traverser par une verticalité qui infuse une horizontalité et crée un état d’ouverture par des espaces-sons où le Vaste et l’Intime dansent ensemble…

FG : Sur le plan musical, quel a été votre parcours ?

PW/A: Dans mon enfance, à la maison, on entendait peu de musique, sauf ce qui passait en mainstream à la radio, car pas deplatine ni collection de vinyles chez les parents. Mon premier véritable choc fut la bande son d’un film tchèque qui passait à la télé. Un récit onirique et lunaire sublimé par une musique qui ouvrait les portes d’un autre monde. Ce devait être les fameuses et ensorcelantes « voix bulgares » que j’ai découvertes de nombreuses années plus tard. Ce choc initial est fondamental, je devais avoir 6 ans, car il initie la suite. Je marque tôt mon souhait, presque obsédant, de jouer d’un instrument. En autodidacte. Ce sera la guitare, la flûte traversière, le dulcimer et les synthés analogiques. Adolescent, je rejoins un groupe de rock éphémère formé avec des amis. Nous étions inspirés par Pink Floyd, Genesis, Yes, Jethro Tull. Et je composais des morceaux. En parallèle, l’accès à une médiathèque profuse en albums et styles m’offre l’opportunité d’assouvir ma curiosité musicale, qui était immense (blues, rock, électronique, jazz, expérimental, reggae, dub, hip hop naissant, musique contemporaine, concrète, certaines périodes de la musique classique, baroque, les polyphonies médiévales, chansons françaises à texte, folk, musique africaine, indienne, arabe, perse, musiques de film…). Déjà à ce moment-là je développais de longues improvisations à la guitare inspirée par la manière de Jerry Garcia des Grateful Dead. Mais pas encore de scène. Plus tard, je crée une rubrique musique dans un magazine où les albums seront chroniqués à l’aune de l’expérience intérieure qu’ils suscitent en moi. Cela situe mon rapport expérientiel à cet art. C’est le décès soudain et tragique de mon amie en 2005 qui me pousse à transmuter la désolation en création musicale enregistrée. A l’époque, les logiciels MAO commencent à devenir démocratiques et permettent à l’artiste de s’essayer à la compo, en passant par la prise du son jusqu’au mixage qui, je le découvre alors, fait partie intégrante à mon sens de la composition. Après avoir testé la plupart des logiciels de l’époque, mon choix s’arrête sur Ableton Live car il me permet de jouer et composer à ma façon. Ensuite le hasard, en 2008, me fait entrer comme intervenant musical régulier auprès de « Corps en Scène » un atelier théâtral belge où « la mouvance plasticienne, l’espace théâtral et l’architecture musicale fusionnent et libèrent une aire de jeu où chacun pourra construire son parcours avec les autres ». Travail d’improvisation et de spatialisation sonore avec les acteurs, en répétition et sur scène, dans un contexte transdisciplinaire. Sept ans durant j’apprends la scène, et l’importance de la « présence » de l’acteur, du musicien, sur le plateau. Plus de 18 spectacles sont créés où j’étais en quelque sorte mis en « danger », car pas de partitions, ni bandes préenregistrées, juste des sets biens préparés et un intense travail de mises en liens avec ce que les acteurs-danseurs étaient en train de réaliser : les ressentir comme un seul corps mouvant, les « suivre tout en les précédant » avec mon écriture musicale, et ce n’était jamais deux fois la même chose. Une école passionnante et exigeante : cela ne fonctionne que si je me livre entièrement à ce qui se passe tout en ayant, paradoxalement, une forme de « recul-témoin ». La performance, c’est se laisser traverser par l’inspiration, sans chercher ni à la contenir ni à la ployer pour faire du « beau », mais épouser l’énergie du plateau et la porter à son accomplissement, et ce dans un spectacle qui pouvait durer plus d’une heure. La discipline de s’y préparer, de se rendre disponible au plein et au vide, c’est le travail, la mise en présence à ce lieu qui n’a pas de lieu, qui n’est nulle part dans le tout. Cela sonne abstrait mais c’est une expérience très concrète.

En parallèle, je conçois mes premiers albums, suivis de concerts et affine ce que j’appelle ma lutherie électro-acoustique. A cela s’ajoutent des sonorisations pour des expositions et pour des performances de peintres qui créent leur œuvre en live. Des spectacles uniques avec une danseuse de Bharatanatyam (danse classique indienne) qui accepte le défi de se produire sur une musique totalement différente de son répertoire. Quelques musiques pour jeux vidéo et court-métrages aussi. En 2015 je rejoins un groupe de musique burkinabé « tradi-moderne » en tant que guitariste, et je m’immerge dans un univers qui vit la musique par le corps avec des repères essentiellement rythmiques hors des canevas indo-européens. En 2017 je co-crée un trio de musique électronique, Aerodyn : trois manières totalement différentes d’aborder l’ambient et néanmoins harmonieusement conjuguées. Nous participons à quelques festivals notoires en Belgique…

FG: Comment en êtes-vous venu à devenir Anantakara et à la forme de musique que vous développez désormais ?

PW/A : En 2009, je participe à un festival d’art contemporain et propose une performance d’impro qui dura 6 heures sans suspension. Nous étions deux : un claviériste et moi-même avec une guitare électrique aux sonorités modifiées. Nous partagions un seul laptop avec Live et sommes parvenus à offrir des univers sonores intrigants, captivants, sans nous essouffler. Je participe aussi à des séminaires de développement personnels où je crée des sonorisations relaxantes en direct, soutiens aux méditations de pleine conscience guidée par un médecin. Je découvre ainsi la différence essentielle entre une musique de relaxation et une musique à vertu relaxante. J’y apprends à laisser une place à l’auditeur dans la musique. A éviter « d’encombrer » une composition par le désir d’exprimer quelque chose de personnel, ou même par une simple intention, fût-elle de relaxer. Je découvre qu’il y a moyen de faire de chaque composition une porte ouverte vers une intensité imaginaire, sensuelle, poétique ou métaphysique. Ces expériences de collaboration, et ce qu’elles apportaient comme dimension sonique « entre contemplation et pulsation », m’ont donné envie de créer le projet musical Anantakara. Je voulais un nom qui ait la portée des frontières mouvantes de l’in-fini, « ce rien qui n’est opposable à rien » selon les mots du peintre Paul Klee, tout en évoquant un caractère « intemporain » et expérimental. De par mes études de philosophie, au cours desquelles je me suis fort penché sur l’Inde et ses spiritualités, j’ai cherché un terme sanscrit : Anantakara est apparu assez vite comme répondant à ma requête. Cet adjectif, que l’on traduit par « rendu sans fin, magnifier indéfiniment, rendre indéfini ou infini » me convenait parfaitement : son sens, sa prononciation rythmée par ses 5 A, son côté un peu mystérieux, un brin inclassable… Je rencontre ensuite une chromo-thérapeute qui me passe commande d’un album où chaque couleur de l’arc en ciel aurait sa musique. C’est l’occasion de finaliser un objet musical, d’aboutir à une création achevée. Je développe alors une manière de faire que je désignerai par « calligraphies sonores ». Le projet musical est lancé et chaque album sera le fruit d’une rencontre, le fil de son itinéraire en quelque sorte.

FG : Vous avez parlé de l’album Dark Side Of The Moon de Pink Floyd comme d’une révélation ? Pourriez-vous nous en dire plus ?

PW/A : Je devais avoir 13 ans, et un soir, en camp de vacances, la radio diffuse « Us and Them » et là, c’est comme une révélation, un choc mental immédiat et inattendu pour l’adolescent habitué aux formats plus classiques de ce qui venait à mes oreilles en ce début des années 70 (Beatles, Slade, Deep Purple, le rock-n roll classique, la chanson française de variété) ; je découvre que la musique peut être porteuse d’univers sonores dans lesquels je peux totalement m’immerger en me laissant porter par la qualité intrinsèque du son. Un état second naturel peuplé d’intensités diverses. Pleines de choses inouïes alors pour moi : le piano et ce chant féminin sans paroles, des solos épiques, le saxo profond et entêtant, la basse tellurique et des claviers comme des alizés azurés. Un album magnétique où le sombre tutoie le lumineux. La rencontre improbable d’extrêmes qui me marquera durablement… comme un grain de folie amoureux d’un grain de beauté…

FG : Parmi vos influences, vous citez aussi le label allemand ECM et son fondateur Manfred Eicher. Pourriez-vous approfondir ce point ?

PW/A : C’est le premier vinyle de Stephan Micus (« Wings over Water ») qui m’a introduit avec délectation au label. Outre la qualité et la surprenante variété des productions et des artistes qu’il propose, j’ai surtout été séduit par la qualité incroyable des enregistrements : j’avais, et j’ai toujours, l’impression d’entendre une oreille amoureuse du son et de ses rendus spatialisés. Eicher est un magicien de la mise en son : tout est à sa place, minutieusement, chaque instrument a été entendu dans un ensemble sur fond de silence. Il nous fait partager l’émergence du son à partir d’un silence inaugural, silence qui n’a de cesse d’être présent, enveloppant, garant du son, tout au long de la production. C’est fabuleux. Je m’en inspire beaucoup. A ma mesure bien sûr. J’y ai aussi découvert qu’une musique, tout particulièrement lorsqu’elle est d’ordre expérimental, devait être « recevable » c’est-à-dire posséder une cohérence interne, une écriture, une « définition » qui structure un univers.

FG : Toujours dans le domaine du jazz, vous avez parlé d’Erik Truffaz et de ses collaborations avec des musiciens indiens. Le jazz étant une musique moderne occidentale et la musique indienne étant traditionnelle et orientale, comment tout ceci se relie-t-il selon vous ?

PW/A : J’ai découvert la musique indienne via le jazz et le projet Shakti de John McLaughlin. La musique Indienne du Nord se base sur des « ragas » – des gammes avec leurs modes propres sur lesquels les musiciens vont improviser selon des règles précises pour faire émerger l’expérience du « rasa », la saveur, qui désigne le sentiment ou un état d’esprit que l’œuvre est sensée produire chez l’auditeur. Le lien, je le vois dans l’art de l’impro, la recherche de la « blue note » et le rasa. J’ai retrouvé cette expérience dans la musique de Terry Riley et ses All Night Concerts. Nuits d’improvisations où il fait se rencontrer la musique minimale expérimentale et sa formation en musique classique indienne. Grand amateur de musiciens improvisateurs je me suis délecté des itinérances de Keith Jarreth et de bien d’autres, pourvu qu’il y ait ce sentiment d’une geste musicale : le musicien ne sait pas où il va et accepte la possibilité de se perdre pour accueillir la grâce d’une muse qui accorde un murmure, grâce qui devient souffle… Et nous sommes en connivence avec le déroulé de l’inspiration comme un équilibriste sur le bord du monde… on participe de plein pied à cette forme de transe…

FG : Vous dites ne pas trop vous intéresser à la musique classique mais vous parlez avec emphase de Max Richter et avec extase de Monteverdi. Comment dépassez-vous cette contraction ?

PW/A : Mon rapport à la musique classique a été dans mon enfance « pollué » par l’emprise que son apprentissage rigoureux avait sur certains de mes cousins, qui devenaient du coup interdits de jeux… Finalement c’est le cinéma, avec le film « Soleil Vert », qui m’a introduit, émerveillé, à la Pastorale de Beethoven… et puis à Mozart via Barbara Hendricks dans le « Diva » de Beneix, à Ligeti dans « 2001 Odyssée de l’espace » puis à Stravinski et Boulez via les ballets de Béjart, auxquels j’ai eu la chance d’assister à Bruxelles. C’est pourtant un entretien avec un oncle par alliance, chef d’orchestre internationalement reconnu, qui me fait mieux entrer dans cet univers par un biais étonnant : il me fait prendre conscience qu’à la fin d’un concert particulièrement bien réussi, il y a un temps de silence suspendu, comme un espace partagé de plénitude commune savourée par le public, rompu ensuite par les applaudissements. Souvent, me confiait-il, c’est parce qu’il s’est « passé » quelque chose. Une « vérité » de l’œuvre a été déployée. Une « élévation » s’est produite, une sorte d’offrande (Baricco, dans son livre « Constellations », en parle très bien). Cette notion insaisissable mais que l’on sait reconnaître, souvent en concert, parfois sur disque, résume mon lien à cette musique. Je l’ai d’ailleurs intégrée dans ma façon de recevoir la musique en général et d’évaluer mes propres créations : se passe-t-il « quelque chose » ou pas ? J’ai, par contre, beaucoup écouté la musique contemporaine. Et Richter vient de ce monde-là. On y travaille avec la matière sonore, la sonorité, et son rapport au classique me semble relever de cet ordre. Quand j’ai entendu pour la première fois les Gymnopédies de Satie, j’ai aussitôt été ravi par les saveurs de l’état d’esprit que sa musique produisait chez moi. Quand je me suis fait surprendre par les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, j’étais dans le sublime : plus puissant (pour moi) qu’un opéra rock ! Il s’y passait tant de choses inouïes alors, tant de sursauts sonores, de vertiges vocaux, d’échappées rythmiques qui se chevauchent et s’élancent vers un horizon suprême. Et je vais vibrer au même sublime dans un autre registre avec Avro Pärt… ou le Magma de la grande époque (Vander a profondément été influencé par Stravinski et Coltrane).

FG : Vous avez aimé les tentatives de St Germain pour aller vers la musique africaine. Pourriez-vous développer ce point, étant vous-même très intéressé par cette forme de musique ?

PW/A : C’est un concert de Manu Dibango qui m’ouvre avec brio à la musique africaine et dans la foulée je m’arrête chez Pierre Akendengué, Ali Farka Touré, et bien d’autres… Ces musiques me donnent des frissons, interpellent mon corps de manière vitalement enjouée et joyeuse. St Germain humanise et revitalise sa forme originale de musique en y intégrant l’Afrique. Cette grande matrice de nos musiques post classiques…

FG : Vous évoquez Giacinto Scelsi avec un ton vibrant. Pourriez-vous nous en parler, ainsi que du rapport essentiel que sa vision du son semble avoir avec votre propre conception du son ?

PW/A : Il apporte cette révolution : composer, c’est écouter le son, sa profondeur, son immobilité, l’expérience intérieure que son écoute produit. Le compositeur alors est comme un sculpteur qui va dégager une forme à partir d’un bloc sonore. Il composait en improvisant après s’être mis en état de transe par une pratique de yoga… « La mise en mouvement de l’immobile » caractérise bien son univers. J’en ai reçu tout ce rapport au matériau sonore, à la texture, la coloration et la hauteur du timbre, l’intensité, la manière de faire jouer tel ou tel instrument… Dans un son, quelque chose de l’univers vivant peut chercher à se dire à un certain moment, et c’est mon travail de l’entendre. Dans ma pratique j’observe les sons pour leur qualité vibrante (douceur, amplitude, pulsations, vitesse, granulosité…), pour l’aura magnétique qu’ils dégagent isolément et dans leur voisinage avec les autres sons, tout au long la composition. Et cela, toujours à partir du silence.

FG : Au fond, comment se mixent dans votre propre musique les influences de tous les noms que j’ai cités, j’aurais pu encore parler de Björk, mais aussi de la musique africaine et de la musique indienne ?

PW/A : La métaphore de l’humus s’applique à propos ici. Toutes ces influences ont été peu ou prou des rencontres, des saveurs, des états d’esprit, des moments de transe, des intensités qui, comme autant de feuilles jonchant le chemin, ont été recueillis dans le vivier intime de mon cœur et qui, un jour, conjuguent leur coexistence en associations nouvelles. Je ne cherche jamais à faire comme untel ou à imiter telle musique, ni ne procède à des citations.

FG : Pour finir, mais ce n’est certainement pas la moindre des questions, pourriez-vous nous parler de votre manière de faire votre musique, et aussi de vos instruments ? Vous dites qu’improviser ne s’improvise pas…

PW/A : J’identifie ma pratique musicale par le vocable “calligraphies sonores”. C’est en lisant « La passagère du silence » de la peintre Fabienne Verdier, récit de son initiation à la peinture chinoise traditionnelle, que je me suis exclamé « mais voilà, c’est cela, je ne compose pas, je calligraphie des figures sonores ». Avant toute calligraphie, il y a une soigneuse préparation de « mes palettes » ou « encriers » (les pistes, dans Ableton Live), c’est-à-dire les sons des instruments (qu’ils soient électro ou échantillons d’instruments acoustiques) avec leurs vibrations, timbres, structures rythmiques, énergies, fréquences, spatialité et les gammes dans lesquelles ils évolueront. Dans ce travail, je « deviens » pour ainsi dire chacun des sons, je les intériorise pour interroger leur présence dans mon corps jusqu’à obtenir un assentiment intuitif. Ensuite vient un moment, souvent en concert, lorsqu’une forme de souffle me tend impérativement ses bras, où, « écoutant résonner » ce qui veut se déployer, je me lance, le plus émotionnellement neutre possible, sans chercher autre chose qu’à coïncider avec cet élan exploratoire qui me fait opter pour telle ou telle note via un clavier ou un pad sur telle ou telle palette. C’est très physique, voire instinctif. Et comme en plus le mixage se fait au même moment, cela rajoute une dimension de synchronisme. Aucune pensée, aucun vouloir artistique n’est à l’œuvre en ces instants-là, et dès qu’ils surgissent, c’est foutu. C’est le ton et l’atmosphère (la saveur, la disposition d’esprit) qui priment sur une structure traditionnelle et rythmique. En concert, je n’ai que les palettes, le pad ou le clavier, tout est joué en live, rien n’est enregistré. C’est la condition pour qu’une inspiration puisse s’ourdir. Et s’offrir. J’aime cette phrase du compositeur et violoncelliste JP Dessy « la musique intemporaine temporise l’éternité. Elle ne veut rien dire mais le dit bien et celui qui écoute s’écoute ».

Propos recueillis par Frédéric Gerchambeau (Janvier 2019)