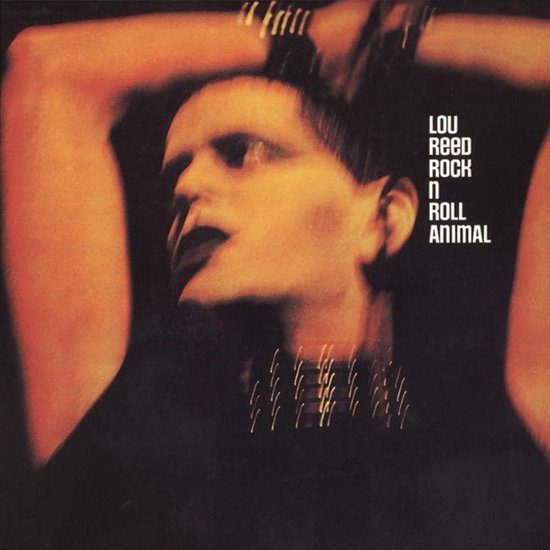

Lou Reed – Rock’n’Roll Animal

RCA

1974

Thierry Folcher

Lou Reed – Rock’n’Roll Animal

Dans la belle galerie des albums live de légende, Rock’n’Roll Animal de Lou Reed est sans conteste un des plus grands. Un incontournable du genre, mainte fois cité, toujours adulé et rarement égalé. Avec ce brûlot d’un autre temps, on a affaire à une captation en tout point remarquable, que ce soit en termes de son, de spontanéité, d’intensité, de virtuosité, de magnétisme ou tout simplement de magie rock’n’roll. On a beau tourner la chose dans tous les sens, à l’arrivée, c’est un disque proche de la perfection qu’il est impossible d’ignorer. Et si d’aventure, un esprit candide vous demande de lui expliquer la musique rock, je crois (en fait non, j’en suis absolument certain), que vous avez là, la quintessence de ce qui se fait de mieux en la matière. La planète Rock n’est pas forcément belle, ni même gentille, elle peut être le théâtre d’excentricités, de vilains dérapages et convient parfaitement aux marginaux, aux non-conformistes, à tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule et qui n’écoutent pas toujours la voix de la raison. Du pur Lou Reed en fait. Nous sommes en 1973 et malgré la belle percée populaire de Transformer et de son tube « Walk On The Wild Side », notre gars de Brooklyn, qui touche enfin à la célébrité, va opérer un virage artistique pas vraiment bien accueilli par sa maison de disque. Son projet Berlin n’est pas du goût de RCA et sera même une grosse déception chez des fans légèrement déboussolés. Qu’à cela ne tienne, à cette époque, Lou Reed est seul et comme le dit très bien Bruno Blum dans son livre Electric Dandy : « Un Lou Reed Seul est un Lou Reed en mauvaise compagnie ». Ce proche d’Andy Warhol n’en fait qu’à sa tête et pratique l’Art à sa manière, celle des vrais créateurs et des visionnaires. Le ténébreux Berlin lui tient à cœur et ne verra le jour que grâce à la promesse d’un disque live à sortir juste après.

Rock’n’Roll Animal n’est donc que la conséquence d’un deal passé avec un label intransigeant qui plus tard, fera d’autres misères à un artiste usé et rancunier (La sortie de l’inécoutable Metal Machine Music en 1975 en est la meilleure illustration). Car Lou avait raison, son album Berlin était le projet qui lui correspondait le mieux et qu’il devait à tout prix accomplir, même s’il reste assez éloigné de la pop branchée de Transformer et du hard rock coup de poing de Rock’n’Roll Animal. Mais avec le recul, beaucoup n’hésitent pas à le désigner comme étant son chef-d’œuvre, toutes périodes confondues. L’histoire de Rock’n’Roll Animal, aussi accidentelle soit-elle, reflète un état d’esprit très courant à l’époque où les disques live avaient autant d’importance que les créations studio. Les années 70 furent coutumières de ces enregistrements en public et certains comme Made In Japan de Deep Purple (1972) ou Live At Leeds des Who (1970) sont encore cités parmi les plus belles réalisations de ces groupes. Contrairement à Berlin, Rock’n’Roll Animal connaîtra une adhésion immédiate et réconciliera Lou Reed avec ses fans, mais pas avec lui-même. Lou détestera cet album, le considérant trop commercial et peu représentatif de son orientation artistique du moment. Ce qu’il souhaitait, c’était mettre en valeur Berlin et peut-être moins sa période Velvet Underground. Dans sa première version, Rock’n’Roll Animal est composé de cinq chansons dont quatre sont tirées du répertoire Velvetien, bien plus adapté à la scène que les histoires crépusculaires et alambiquées de Berlin. Mais ça, Lou Reed n’en avait rien à faire.

Revenons plus en détail à cet album hors du commun. Il fut enregistré en décembre 73 à la Howard Stein’s Academy of Music de New-York avec un line-up composé de Steve Hunter et Dick Wagner à la guitare (tous deux, futurs Alice Cooper), Prakash John à la basse, Glan Pantti à la batterie et Ray Colcord aux claviers. Un groupe musclé, à la mode hard rock très en vogue à l’époque, mais en complet décalage avec un Lou Reed obligé de changer de look et d’attitude pour ne pas perdre la face. L’intro qui précède « Sweet Jane » est tout simplement diabolique avec les deux guitaristes en nettoyeur de tympan (Wagner à droite et Hunter à gauche sur tout le disque) et en lanceur d’un show destiné à tout ravager sur place. Puis, les accords de « Sweet Jane » signent l’entrée de Lou sous un tonnerre d’applaudissements et dans une ambiance électrique qui laisse présager du décibel à revendre. Les bas-fonds de Berlin sont bien loins et le hard rock vitaminé transcende ce titre de Loaded (1970), rendu presque méconnaissable. L’enchaînement avec « Heroin » est magnifique et à aucun moment, le sentiment de calme et de tranquillité ne vient s’installer tellement la fureur est sous-jacente et prête à exploser. Et c’est bien ce qui se passe. Au-delà de son message, si souvent commenté et si souvent galvaudé, « Heroin » est une pièce maîtresse du rock qui trouve ici, une de ses meilleures interprétations (on est loin de la version, plutôt clean de 1967). C’est comme cela que s’écrit l’histoire, que les monuments se construisent et que les choses atteignent leur maturité. Sept ans se sont écoulés – une vie pour Lou Reed – et je ne peux m’empêcher de lui trouver un petit côté égrillard quand il interprète « Heroin » sur cette scène new-yorkaise totalement acquise à sa cause.

« Heroin » vient d’injecter son discours malsain et passe le relai (dans la version de 1974) à « White Light/White Heat », le titre éponyme du deuxième album du Velvet sorti en 1968. Là aussi, le décalage entre les versions impressionne. Le rock’n’roll U.S., assez plan-plan de 1968, se transforme ici en véritable cri de rage, bien amplifié par les tranchants coups de sabre des guitares en fusion. Un autre monde, qui a le mérite de mettre en valeur des compositions embryonnaires ne demandant qu’à devenir adultes (les inconditionnels du Velvet vont m’en vouloir). En revanche, la version de « Lady Day » de Berlin va perdre un peu de son ampleur et de son caractère dramatique en voulant à tout prix se fondre dans la frénésie ambiante. Mais bon, cela reste malgré tout un autre grand moment du disque, très musical et plutôt bien arrangé pour la scène. Le vinyle de Rock’n’Roll Animal se termine en beauté avec la transposition hard rock de « Rock’n’roll », le titre phare de Loaded. Dix minutes de folie qui groovent à mort et font battre la semelle sans aucun moyen d’y résister. Là encore, les guitares (basse comprise) se distinguent, enflamment le public et prennent la direction des opérations jusqu’à la fin. Sur cette version à rallonge, on n’est pas très loin du « Free Bird » de Lynyrd Synyrd, c’est dire l’envolée irrésistible que l’on ressent.

Voilà pour cette mouture initiale, idéale pour un vinyle et volontairement ramassée sur l’essentiel. Depuis, une autre version, sortie en 2000, sera complétée de deux autres titres de Berlin (« How Do You Think It Feels » et « Caroline Says I ») dont la principale utilité est de prolonger le plaisir, mais sans être indispensables pour autant. Rock’n’Roll Animal s’est très bien vendu et RCA ne va pas en rester là. Contre la volonté de Reed, il va publier l’année suivante Lou Reed Live, afin d’engranger un peu plus de pépettes. Et ça ne va pas louper, ce live issu du même concert va cartonner et s’installer parmi les plus gros succès de l’artiste. Même si l’attitude du label semble discutable, les fans ne peuvent que se réjouir de cette autre partie de concert tout aussi lumineuse, bien qu’un peu trop tubesque à mon goût. Pour moi, Rock’n’Roll Animal est unique et ne souffre en rien de la comparaison avec son petit frère qui, de son côté, n’atteindra jamais la notoriété et le culte porté à son aîné. Par la suite, Lou Reed, malade et ruiné, va entamer une nième descente aux enfers (bien corsée celle-là) qui l’amènera à mendier de l’argent à RCA et à leur promettre un nouveau Transformer. Ce sera le génial Coney Island Baby (1976) qui rattrapera ses dérives destructrices et fera oublier le chaos de Metal Machine Music. Le grand Reed manque terriblement au paysage musical actuel, tellement lisse et formaté. Mais en y regardant de plus près, je ne pense pas qu’une chanson comme « Heroin » pourrait être publiée aujourd’hui. Alors, restons avec nos souvenirs de cette lointaine époque où la liberté de penser, d’écrire et de s’exprimer n’était pas un vain mot.