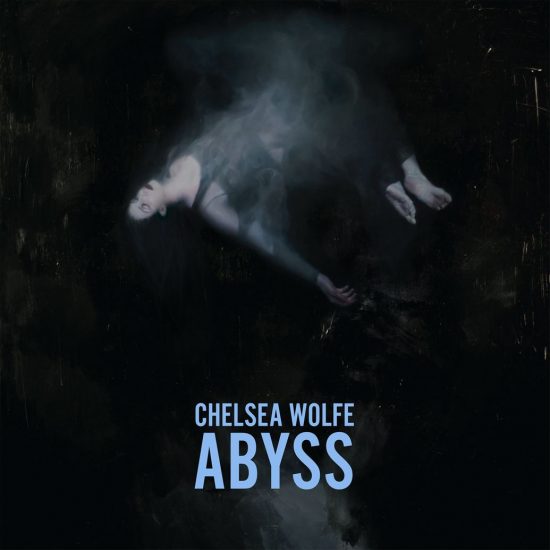

Chelsea Wolfe – Abyss

Chelsea Wolfe

Sargent House

On ne peut pas s’empêcher d’éteindre les lumières, moi, mon écran et le casque sans fil (car j’aime bien me déplacer). Peut-être est-ce l’onirisme latent de l’album, cet enfermement dans ce passage étroit reliant éveil et rêve, à moins que ce soit le reflet d’une bougie sur un écran… Ambiance. Abyss parle d’une frontière qu’on connaît, encore moins discutée que la paye du mois cependant, une ligne floue et crépusculaire. Trouille absolue ancrée dans l’enfance ou réserve inépuisable de consultations à 70 euros de l’heure ? Qu’est-ce que ça peut bien être que de s’aventurer sur les rivages de l’inconscient ? La musique de Chelsea Wolfe est intime et personnelle, son style devenant au fil du temps unique. Délaissant sa folk aux accents drone, l’américaine s’aventure depuis ses deux derniers albums vers les côtes ombragées de l’électronique, crachant au passage les salves moites d’un rock pesant, braconnant sans vergogne sur les terres d’un doom tectonique.

Ici, la teneur se veut de tirer crescendo, chaque morceau ayant été travaillé dans ses moindres particules et tessitures. Alors, on pourrait très bien commencer par la boucle mécanique électro-martiale du morceau d’ouverture « Carrion Flowers » (on pense à Third de Portishead), instaurant derechef une patte grésillante et plombant la bûche comme jamais auparavant. Si la teinte générale reste mélancolique, la louve et ses musiciens y apposent une empreinte d’une noirceur plus cohérente qu’inattendue. Une lourdeur qui prendra racine au plus profond du gargantuesque tube « Iron Moon ». Avec ses guitares sur-saturées, ses larsens d’hippogriffe et son tempo pesant, l’expérience s’y révèle étonnamment planante. Un peu comme si Earth rencontrait Jarboe dans une cuve de mélasse (dont Chelsea partage timbre vocal et texture). Un contraste avéré avec la confidentialité de la voix de la chanteuse, son vibrato et sa chaleur vacillante semblant glisser sur ses remous de vents contraires.

Chelsea Wolfe, c’est celle qui prend la main, qui donne corps à des mélopées glaciales, laissant érafler ses débordements dans une sensibilité romantique à fleur de peau. Il serait possible, tentant même, de passer de titre en titre tant les morceaux s’y révèlent homogènes, chacun apportant une pierre à cet édifice. On a putain envie de parler d’Abyss, de le décrire, le de dépeindre et d’en faire ressentir chaque image imprimée/oubliée qu’il inspire. Il nous enfonce dans une chute raide et aride tout en flottant au dessus. Oui, j’ai envie d’évoquer les rythmes offensifs et tribaux sur le climax de « Survive », de cette basse racle-bitume, et oui, je veux mentionner l’apport de D.H Phillips de True Widow ainsi que de Mike Sullivan de Russian Circles (Chelsea clôturant d’ailleurs leur dernier effort), même si ça vous fait de belles jambes.

Niveau pesanteur, inutile de préciser qu’on est servi sur garniture. La suite atténue légèrement cette sensation d’opacité, comme si après cette descente « Lewis-Carollesque », il était temps de se relever, de déambuler sans savoir toutefois si ce voyage aura un but une fois les yeux rouverts (« Simple Death » s’y montrant presque lumineux). La brume se dissipe, le mystère, lui, reste ; preuve d’une unité qui faisait défaut au prédécesseur Pain Is Beauty.

Si vous arrivez juste là, vous aurez (aisément) compris que pour cet album, j’ai envie de former un cœur avec mes mains, ce qui conviendra vu qu’aucun faux pas n’a été effectué, sauf peut-être dans mon écriture effroyable. De toute façon, on a un beau logo tout neuf pour signifier notre approbation chez C&O.

Et dans ce final donnant le titre à l’album, on ressent telle l’impression tenace que Chelsea refuse de nous quitter, un au-revoir dissonant, à la lumière de ces violons grinçants, à la place d’un souffle définitif. La bougie que j’avais allumée, elle, s’est éteinte. Maintenant, je peux me poser sur mon matelas et m’emmitoufler dans mes draps. Et, bizarrement, je n’ai pas trop envie de me réveiller…

Chut…

Jéré Mignon

[responsive_vid]